[자료: UN]

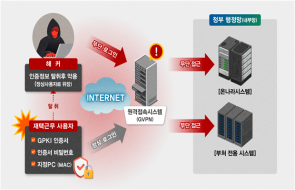

UN 사이버 범죄 조약에 따르면, 서명 국가들은 4년 이상의 징역형을 선고할 수 있는 모든 위법 행위를 말하는 ‘심각한 범죄’의 국제 수사 및 기소에 협력해야 한다.

미국 등 서명 반대 국가들은 조약이 인권에 미칠 영향과 ‘정보통신기술(ICT)을 이용한 모든 심각한 범죄’로 수사 범위가 확대되는 것에 우려를 표했다.

탐지 범위 확장, 사찰 및 인권 침해 우려

글로벌 기술 기업들의 이익과 가치를 대변하는 ‘사이버보안 테크 협정’(CTA)의 닉 애쉬튼-하트 국장은 이 조약이 반대 의견 표명, 내부 고발, 심지어 보안 연구 등 민주주의 국가에서 보호받는 활동까지 범죄로 만들 수 있다고 경고했다. 실제로 조약에는 보안 연구가 및 침투 테스터에 대한 면책 조항이 없다.

또 비판론자들은 조약 조항이 사전 통보 없이 개인에 대한 실시간 감시, 자산 몰수, 심지어 외국 사법기관의 기업 시스템 통제까지 허용한다고 지적한다.

이로 인해 조약을 두고 인권 친화 국가와 광범위한 수사 권한을 원하는 국가들의 입장이 양분됐다.

러시아 주도, 보수적 권위주의 국가 대거 참여

조약 제정을 러시아가 주도했고, 서명국 다수가 중국, 이란, 시리아 등 권위주의 국가라는 점은 회의론을 키운다.

보안 전문가들은 주요 사이버 범죄의 진원지인 이들 국가가 정책을 갑자기 바꿀 것이라 믿는 것은 순진하다고 비판했다.

휴먼라이츠워치(HRW)와 전자프런티어재단(EFF)과 같은 디지털 인권 단체들은 조약이 충분한 인권 보호 장치 없이 광범위한 감시 권한을 국가에 부여한다며 서명하지 말 것을 촉구했다.

조약이 발효되면 클라우드 기업들은 권위주의 국가들의 데이터 요구에 직면하게 될 위험이 커질 수 있다.

이 조약은 40개국이 자국 법으로 채택해야 발효된다.

[김형근 기자(editor@boannews.com)]

<저작권자: 보안뉴스(www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>

.gif)

.jpg)

.jpg)