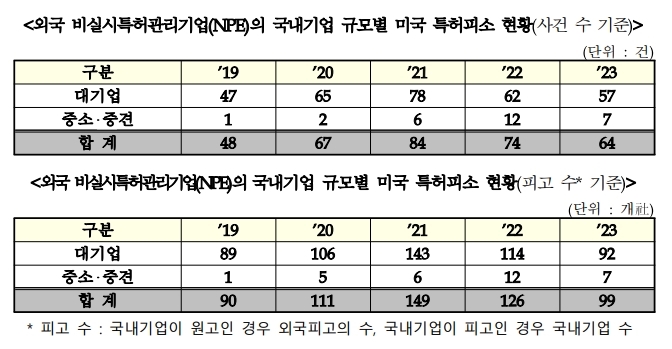

지식재산처 발간 2023 IP Trend 연차보고서에 따르면, 2019년부터 5년간 미국에서 발생한 특허소송 중 NPE에 의해 제기된 소송의 비율이 52%로 나타났다. 2023년 우리기업 피소건 내 NPE 소송 비중은 약 70%다.

▲국내기업 규모별 외국 NPE의 US특허 소송 현황 [자료: 지식재산처]

최근 헝가리튤립 이노베이션(Tullip Innovation)은 LG에너지솔루션과 일본 파나소닉 에너지(Panasonic Energy)의 리튬이온배터리 기술 기반 특허 라이선싱 프로그램을 출시했다. 지난 5월 독일 뮌헨 지방법원서 진행된 중국 신왕다(Sunwoda)를 상대로 제기한 가처분 신청이 인용된 바 있다.

그보다 앞선 3월에는 페가수스라는 토종 NPE가 KT 특허로 미국 3대 통신사를 미국 법원에 제소하기도 했다. 또한 우리나라의 대표적인 연구기관인 한국전자통신연구원 (ETRI)은 올해 6월 미국 퍼셉틱스 테크놀로지스(Perceptix Technologies)를 통해 메타(Meta)를 특허침해 혐의로 미국 캘리포니아 중부지방법원에 제소했다. 앞서 국내 토종 NPE ‘옵팀넷’을 통해 미국 통신사 버라이즌(Verizon)을 5G 통신의 핵심 인프라 가운데 하나인 고속 광통신망 관련 특허 침해 혐의로 미국 텍사스 동부지방법원에 제소하기도 했다.

기업이 특허를 통해 수익을 창출하는 것은 전통적으로 특허기술을 이용하여 연구개발을 하고, 이를 제품에 적용하여 시장에서 수익을 얻는 것이 일반적이다. 그러나 이미 S&P 500 기업의 자산은 90% 이상이 무형자산이다. 무형자산에는 영업권, 브랜드, 소프트웨어, 인적자원, 고객의 신뢰도 등과 함께 핵심자산으로 특허나 상표, 영업비밀 등의 지식재산권이 대표적이다. 우리나라 기업들도 무형자산인 특허 등의 지식재산을 이용하여 수익을 올리는 것이 최근 점차 확대되는 추세다.

이전에 특허괴물(Patent Troll), 비실시기업(NPE), 특허주장기업(PAE) 등으로 불리던 기업들은 자신이 특허권을 보유하고 있지만 이러한 기술을 채용한 제품이나 서비스를 하지 않는 기업을 말한다. 좀 더 포괄적으로는 특허기술을 실시하지 않는 대학이나 연구소 등도 넓은 의미의 NPE에 포함될 수 있다.

NPE는 산업발전을 저해하는 존재인가에 대한 논란은 지난 수년간 계속되어 왔다. 실제 기업이 개발한 특허는 시장에서 실시하지 않으면 산업발전에 득이 될 여지가 없다는 면에서 특허를 보유하고 소송이나 라이선스만으로 수익을 올리는 NPE에 대한 비판이 있었던 것이 사실이다. 그럼에도 불구하고 특허발명을 하는 발명가의 입장에서는 NPE를 통해 수익을 올리는 것이 결국 자신의 딴과 노력의 대가를 받을 수 있다는 면에서 긍정적으로 보는 입장도 있었다.

기존 NPE 전략을 보면, 기업이나 대학 등의 특허를 매입하여 이를 무기로 공격할 수 있는 기업들을 파악한 후, 펀딩을 통해 투자를 받고 소송을 진행하여 실시기업으로부터 배상금을 받거나 라이선스를 통해 로열티 수입을 올리는 식였다.

그런데, 수많은 특허권을 가진 기업이 자신의 특허권을 침해하는 기업을 일일이 다 파악하기도 힘들지만, 침해가 의심되는 기업이 한두개가 아닌 상황에서 수많은 소송을 혼자 진행하는 것에는 힘든 일이다.

이뿐 아니라, 만일 다수의 소송을 진행한다고 해도, 소송이라는 것이 당사자의 입장에서는 명백한 침해로 생각되어도 실제 판결에서는 반대의 결과가 나오는 것도 다반사이다. 따라서 특허권을 보유하고 특허발명을 실시하는 제조기업이 자신의 특허권을 정당하게 행사하여 소송을 제기하는 것은 여러가지 위험이 따르게 된다. 자칫 잘못하면 막대한 소송비용을 쓰고 성과는 없을 수도 있기 때문이다.

앞서 언급한 사례들을 보면, 제조기업이 NPE로 특허를 넘기고, 이 특허를 이용하여 NPE는 소송비용을 투자받아 조달하고, 자신의 책임으로 소송을 진행한다. 소송의 결과 나오는 배상액과 로열티는 원래의 특허권자인 제조기업과 분배한다. 이러한 전략을 채택하게 되면, 제조기업인 특허권자의 입장에서는 소송에서 패소에 따른 비용부담을 줄이고, 소송을 수행하는 인력과 노력을 외주화할 수 있게 된다.

▲박병욱 아이피코드 대표

반면, NPE의 입장에서는 우수한 특허를 확보하여 소송을 수행하고 이에 따른 수익을 배분함으로써 수익을 올릴 수 있는 구조가 된다. 이처럼 부단한 노력과 비용을 들인 연구개발의 결과인 특허권을 가진 기업은 특허를 단순히 NPE에 매각하여 돈을 버는 것을 원하지 않는다. NPE를 이용하여 수많은 특허침해가 의심되는 기업들을 상대로 소송을 동시다발적으로 하는 것은 기업이 연구개발을 통한 혁신의 노력을 한 것에 대한 정당한 대가를 받을 수 있도록 하기 위한 전략이라고 볼 수 있다.

기업의 입장에서는 예전처럼 많은 소송을 수행하기 위한 다수의 전문인력을 고용하거나 로펌에 지급하는 비용도 줄일 수 있게 된다. 결국 기업과 NPE가 공생관계를 형성하게 되는 것이다.

기업은 자신의 특허권을 침해하는 기업에 대해 직접 소송을 하는 위험을 분산하고, NPE는 우수한 특허권을 확보하여 소송을 통해 수익을 올리는 이러한 구조는 최근 급격히 늘고 있다. 이제 NPE에 대해 예전처럼 산업발전의 저해자라는 오명을 벗겨주어야 할 때가 되었다. 작금의 NPE는, 특허권자와 상생하고, 지식재산권이라는 타인의 권리를 존중하는 사회로, 발명의식을 고취하고, 이를 통해 결국 혁신을 가속화하고, 산업을 발전시키는 주체 중 하나가 된 것이 아닐까?

[글_ 박병욱 아이피코드 대표 (bwparkip@gmail.com)]

<저작권자: 보안뉴스(www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)