더 절실해지고 수요 높아지는 ‘국제 수사 공모’

법과 언어, 정서 차이로 어려움 많고 시간만 오래 걸려

법과 기술 용어 자유자재로 구사할 인재 필요

[보안뉴스 문가용] 6월 9일과 10일에 걸쳐 열리고 있는 2015 국제사이버범죄대응 심포지엄의 공개 세션이 진행됐던 9일 전체를 관통하는 키워드는 단연 ‘소통’이었다. 사이버공간에는 국경이라는 개념이 없다시피 하기 때문에 이 공간에서 일어난 범죄에 대해 국경 개념이 강한 물리적인 공간에서 수사를 진행하려면 여러 가지 제약이 생길 수밖에 없는데, 이를 해결할 수 있는 건 결국 소통을 발전시키는 것뿐이기 때문.

UN 마약범죄사무국의 자문위원인 조슈아 제임스(Joshua James) 박사는 국가 간 수사공모를 진행할 때 나타나는 이 소통의 어려움이란 게 정확히 무엇인지를 짚어냈다. “법과 정서가 제일 큰 문제”라고 말이다. “각 나라와 지역에 사는 사람들이 가진 법이나 정서, 소통 방식이 다르기 때문이죠. 사실 상호법적지원(Mutual Legal Assistance, MLA)이라는 게 현재 국제 사회에 존재합니다. 지금 저희가 가진 가장 공식적인 도움 요청의 방법이라고 볼 수 있는데요, 사실 거의 효과가 없다고 볼 수 있습니다.”

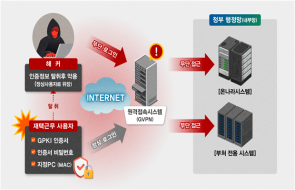

예를 들어 한국에 거주하는 해커가 아일랜드의 어떤 웹 사이트를 해킹했다고 치면, 아일랜드 경찰이 한국 경찰에 협조 공문을 MLA에 입각해서 보내야 하는데 이 MLA라는 게 유명무실하다는 것. “공문을 처리하는 행정절차 다들 잘 아실 겁니다. 정말 오래 걸리죠. 근데 이걸 두 나라에서 해야 됩니다. 한 건에 대해 수 년이 걸릴 때도 많습니다.”

문제는 이것만이 아니다. “번역이 정확히 된다는 보장도 없어요. 왜냐하면 수사나 체포는 법에 근거해서 집행되는 것이고, 더구나 사이버 범죄는 범죄하는 쪽이나 수사하는 쪽이나 발전된 기술을 사용하는 경우가 많기 때문이죠. 번역하는 사람이 양 나라의 법적 용어와 최신 기술 용어를 올바르게 사용할 줄 알아야 한다는 겁니다. 외국어도 잘 해야 하고요. 이게 되는 사람이 아직 거의 없습니다.”

즉, 법과 기술 쪽 분야의 전문지식과 적어도 한 가지의 외국어를 번역할 수 있을 정도의 실력까지 갖출 수 있다면 국제무대에서 소통의 아교 역할을 할 수 있다는 것이다. 이 분야의 인력이 국제적으로 모자라다는 건 그만큼 외국어, 법, 기술을 다 할 줄 아는 게 힘들기도 하다는 뜻이지만, 경쟁이 치열하지 않다는 뜻도 된다. 즉, 갖추기만 하면 보장된 일이라는 것.

“그런데 번역가까지 갈 것도 없다”는 게 그의 현실진단이다. 무슨 말이냐면 번역가 문제 이전 단계에서 이미 ‘소통의 문제’는 뿌리 깊게 자리 잡고 있다는 것이다. “기술과 법을 잘 알고 적절히 필요한 내용을 이해하기 좋게 표현하는 능력이 많이 떨어지는 게 일반적입니다. 그 길고 긴 행정 기간을 거쳐, 올바른 번역이 된 MLA 형식의 공문이 도착한다 해도 원문부터가 이미 내용을 정확히 표현하고 있지 못하는 경우가 많아요. 즉 아까 위에 든 예를 든다면, 아일랜드 경찰의 협조요청서가 번역과 행정을 거쳐 사건 발생 1년 만에 한국 경찰에게 무사히 도착했는데 그걸 접수한 담당자가 아무리 읽어도 ‘그래서 정확히 뭘 달라는 거야?’라고 고개를 갸우뚱할 수밖에 없게 원문이 작성된다는 거죠.”

이 말은 즉, 국제무대에서 뛰기 위해 법과 기술에 외국어까지 공부하는 게 너무 버겁다면 법과 기술만 모국어로 충실히 표현할 줄 알아도 충분한 경쟁력을 갖출 수 있다는 것이다. 이쪽 방향에 귀가 솔깃하다면 아마 다음 의문이 드는 게 자연스러울 것이다. “아니, 외국어도 아니고 모국언데, 왜 그걸 제대로 이해 못 시키는 걸까?”

제임스 박사는 “여러 가지 요인 때문”이라며 하나하나 짚어나갔다. “사이버 범죄에 대한 기본인식 자체가 다를 수 있습니다. 개인적인 의견입니다만 한국에서는 주로 명예훼손, 온라인 사기, 온라인 도박에 특히 집중하는 것 같고, 아일랜드는 아동 학대와 금융 범죄가 제일 심각하게 받아들여지는 듯 합니다. 사이버 범죄 자체에 대한 정의가 나라마다 다르기도 하지만, 같다고 하더라도 이렇게 지역마다 ‘더 중대한’ 범죄가 있고 ‘보다 가벼운’ 범죄가 정서 속에 형성되어 있어 공감을 이끌어내기가 힘들 수도 있습니다.”

“데이터를 공유하는 방법에 있어서도 서로의 법과 정서가 다르다보니 이해를 못하는 경우도 많습니다. 어떤 나라에서는 USB나 포터블 하드에 담아서 데이터를 우편 발송하는 것만 합법인 곳도 있고, 어떤 나라는 부서에서 보안서버를 만들어 해외에서도 다운로드 받을 수 있게 해주기도 합니다. 어떤 나라에서는 자료 전송에 엄격한 정책이 걸려 있어 보낼 수 있는 자료가 한정되어 있는가 하면 어떤 나라는 그런 제한사항이 거의 없다시피해서 거꾸로 너무 많은 정보가 불필요하게 섞여들 수도 있습니다. 모두 이해를 방해하는 요소지요.”

국가 간 수사기관 내 소통 전문가로서의 미래에 관심이 생긴다면 현재 국가나 UN과 같은 기관에서 이 문제를 당장 해결하기 위해 어떤 노력을 기울이고 있는지 살펴보는 것도 도움이 될 것이다. “현재는 수사를 공동으로 진행함에 있어서 최소한 함께 합의하고 지켜야 할 법이 필요하기 때문에 이 부분에 대한 작업을 진행하고 있습니다. 특히 공문이나 협조문 등 국가들 사이를 오가는 여러 자료들에 ‘최근 업데이트 날짜 붙이기’를 주장하고 있습니다. 수개월에서 수년에 걸친 요청 끝에 온 문서가 과연 최신 정보를 담고 있는지 알 수 있는 방법이 없다는 것도 국가 간 공모에 커다란 방해가 되거든요. 또한 UNDOC는 ‘MLA Request Writer Tool v2’를 무료로 배포하고 있습니다. 가지 각색의 MLA 요청서를 통일해보자는 노력의 일환입니다.”

한편 다이사트 솔루션(Dysart Solutions)의 CEO이자 2012 런던 올림픽 사이버 대책 자문위원장을 지낸 올리버 효어(Oliver Hoare)는 지난 2012 런던 올림픽의 진행 상황을 공개하며 ‘연습과 훈련’이 제일 중요하다고 강조했다. “소통의 계획이 아무리 잘 잡혀 있어도 직접 해보지 않으면 소용이 없습니다. 사람과 사람 사이의 대화에도 노력과 실수, 교정이 필요한데 부서와 부서간, 나라와 나라 사이도 마찬가지죠.”

효어는 “실제 런던 올림픽 개막일 당일에 메인 파워를 차단하겠다는 해커의 경고가 있었는데, 이미 행정의 제일 위에 있는 장관과 심지어 수상까지 대동한 ‘비상사태 대비 훈련’을 대여섯 번이나 한 상태였다”며 “그래서 그런 위협에 전혀 요동하지 않고 방어할 수 있었다”고 밝혔다. 장관과 수상까지 대동한 ‘훈련’이 가능한 토양이 부럽기도 한 부분이었다.

이미 기사가 나가기도 했지만 해커의 수익률은 생각보다 좋은 것으로 나타났다. 이는 즉 앞으로 해킹이라는 분야는 경제 논리에 의해서도 존속할 가능성이 매우 높다는 것이다. 또한 이런 ‘사이버 공격’은 국가와 국가 사이의 차이점이란 부분에서 부단히 부딪히고 해결을 요구할 것이다. 즉 ‘수사의 공조’와 ‘협조의 요청’ 역시 계속해서 향상되고 진화해나갈, 창창한 분야라는 것이다. 그렇다면 이 취업하기 어려운 때에 창창한 분야에서 제일 사람이 부족하다고 하는 ‘소통 전문가’가 되어보는 건 어떨까. 물론 가시밭 길이 예상되긴 하지만.

[국제부 문가용 기자(globoan@boannews.com)]

<저작권자: 보안뉴스(http://www.boannews.com/) 무단전재-재배포금지>

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)