지난 봄 발생한 SK텔레콤 해킹 사태 원인은, 반년 지난 지금까지 밝혀진 게 없다. 하여, 보다 본원적·다각적 분석 위해 ‘특허적 접근’ 택했다. 역설적이다. 특허라는 가장 대표적인 기술 선행지표를, 후행시켜 과거를 캐봤으니 말이다.

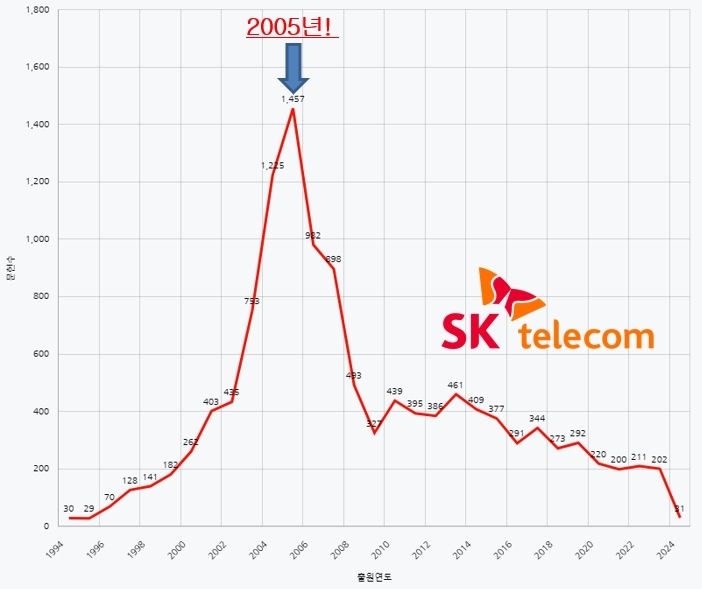

분석 결과가 재밌다. 꼭 20년전인 지난 2005년, SKT 전체 특허출원 건수는 정점 찍는다. 이 해만 총 1457건 신규 출원했다. 하지만 바로 그 때부터 출원건수가 급감, 최근 2020년대 들어선 매년 200여건에 그치고 있다.(2024년은 미공개 구간)

▲SKT 특허출원 추이 [자료: IP전략연구소·KIPO]

이번엔 ‘보안’ 관련 특허만 따로 떼내 봤다. 추세는 동일했다. 2005년 72건을 피크로, 드라마틱한 감소세다. 이 회사 정보보호 투자비가 대폭 삭감됐던 지난 2023년, 그 해 새로 출원된 보안 특허는 단 2건에 그쳤다.

도대체, 서기 2005년에 SKT엔 무슨 일 있었던 걸까? AI 전수 분석이긴 하나, IP 빅데이터만으로는 내부 사정까지 알긴 어렵다. 다만, 정황상 뭔가 유의미한 의사결정 있었던 건 맞아 뵌다.

IPCON 행사장서 만난 삼성전자 IP센터 관계자는 “당시 특허출원에 대한 ‘양적확대·질적저하’ 잇슈가 주요 기업별로 있었던 건 사실”이라면서도 “삼성의 경우, 2010년 이후로는 다시 출원 건수가 회복돼 전고점(2005년)을 한참 돌파했다”고 말했다.

특허는 질 못잖게, IP장벽 형성 등을 위해선 ‘양’도 매우 중요하단 걸, 연이은 특허송사와 치열한 글로벌 경쟁 속에서 삼성은 값비싼 수업료 치르며 깨달았던 거다.

신규 특허를 출원한다는 건, 각고의 노력 끝에 높고 두터운 기술장벽을 치는 일이다. 그만큼 시장을 선제적으로 지배, 후발주자의 진입을 원천 봉쇄한다. 어렵게 달성한 혁신의 열매를 ‘법적 권리’로 맞바꾼 지식의 방패인 셈이다.

대한민국 이동통신을 대표하는 SK텔레콤은 첨단과 미래의 아이콘이다. 최근엔 통신3사 중 유일하게 정부 ‘소버린 AI 프로젝트’에도 선정됐다. 하지만, 이 회사에 혁신은 없다. 미래는 불안하다. IP빅데이터 분석으로만 보면 그렇다. 실제로 SKT내 제대로 된 랩(연구소) 하나 없단 건 공공연한 비밀이다. 그렇다보니, 어쩌다 내는 특허도 협력사 기술 팔 비틀어 가져오는 게 대다수다.

“특허 내면 시큐리티 노하우 공개돼, 출원 꺼리게 된다”는 강변 역시, IBM이나 시스코, MS 등 사이버보안 특허 다보유 업체들 앞에선 무색해진다.

전형적인 내수산업 K-보안. KCMVP 등 세계 시장에선 아무짝에 쓸모 없는 동네 인증 따는데 드릴 돈과 시간 일부만이라도, 글로벌 특허 경쟁력 확보에 투입하라.

[유경동 IP전략연구소장(겸 편집국장)(kdong@boannews.com)]

<저작권자: 보안뉴스(www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>

.gif)

.jpg)

.jpg)