악성코드 유포 수단으로 자주 쓰여... 스팸메일 만큼 스팸문자 문제도 심각

[보안뉴스 양원모 기자] 해외에선 싸구려 음식 취급 받는다지만, 스팸은 우리나라 명절선물의 대명사다. 샴푸나 식용유는 2% 부족하고, 한우는 가격이 부담이다. 스팸은 무난하면서 선물 생색도 낼 수 있다. 훌륭한 밥반찬인 데다, 값도 싸다. 200g 스팸 클래식의 인터넷 최저가는 1,270원(2일 기준)이다. 200g은 성인남성이 한 끼를 너끈히 해결할 양이다. 여성이라면 두 끼도 가능할 것이다. 그런데 이 훌륭한 스팸은 어쩌다 ‘스팸메일’이라는 부정적 단어의 어원이 됐을까.

[이미지=iclickart]

이야기의 시작은 1940년대로 거슬러 올라간다. 그 무렵 유럽 땅과 하늘은 탱크와 전투기가 점령 중이었다. 제2차 세계대전. 추축국 쪽으로 기울던 전쟁은 미국의 참전으로 새 국면을 맞았다. 미군의 유래 없는 물량 공세로 추축국의 흔들림 없던 전선에 균열이 생기기 시작한 것이다. 미국이 쏟아 부은 건 탱크, 전투기, 미사일 같은 무기만이 아니었다. 미국 호멜 푸드가 1937년 출시한 ‘스팸’도 있었다. 돼지 어깨살을 갈아 만든 스팸은 적당한 맛과 긴 보관 기간(통조림)으로 전시 기간 연합국 군민(軍民)의 필수 음식으로 자리 잡았다. 특히, 전시배급제 탓에 고기 맛을 보기 힘들었던 영국에서 반응이 폭발적이었다. “전시의 진미(珍味)” 훗날 마가렛 대처 총리가 스팸에 대해 남긴 평가다.

“나는 스팸이 싫어요!”

문제는 전쟁이 끝난 뒤였다. 2차 대전 기간 연합국에 보급된 스팸은 약 1억 캔. 전후에도 세 끼니를 스팸으로 때워야 했던 영국인들은 이 짧고 뚱뚱한 깡통 햄이 지겨워지기 시작했다. 1970년대 영국 코미디그룹 몬티파이튼이 BBC에서 선보인 콩트는 스팸이 ‘원치 않는데 너무 많은 것’이란 이미지가 굳어지는 결정적 계기가 됐다. 콩트에서 한 부부는 레스토랑을 찾았다가 온통 스팸 투성이인 메뉴판을 보고 “나는 스팸이 싫어요!”라고 외친다. 엔딩 크레디트에 등장하는 방송국 이름은 ‘BBC TV’가 아닌 ‘BBC 스팸 TV’다. 이 콩트는 20여년 뒤 스팸메일의 기원이 됐다.

첫 스팸메일은 1978년 미국의 컴퓨터 영업사원 게리 투르크가 인터넷의 전신인 아르파넷(ARPAnet) 이용자 400명에게 보낸 광고 메일이다. 당시 아르파넷 전체 이용자는 2,600여명에 불과했다. 투르크는 아르파넷 디렉토리에서 습득한 주소록에서 400명을 추려 신제품 데모 행사를 보러오라는 초대장을 보냈다. 대다수가 무반응으로 일관하자 투르크는 더 이상 메일을 보내지 않았다. 투르크는 30년 뒤 한 인터뷰에서 자신이 ‘스팸메일의 아버지’로 대접받는 것에 대해 이렇게 말했다. “내가 한 건 e-마케팅(e-marketing)이었습니다. (스팸메일과는) 엄연히 달라요.”

투르크의 자칭 ‘e-마케팅’ 전략으로부터 16년이 흘렀다. 온라인이란 개념이 대중에 조금씩 녹아들던 1993년 8월. ‘리처드 뎁’이라는 이용자가 유즈넷 뉴스 그룹에 글 200개를 한꺼번에 올리는 실수를 저질렀다. 오늘날 온라인 커뮤니티와 비슷한 유즈넷은 이용자들이 원하는 주제의 뉴스 그룹을 만들고 토론을 하는 곳이었다. 한 이용자가 뎁의 글을 몬티파이튼 콩트의 스팸에 빗대 농담을 던졌다. 반응이 좋자, 사람들은 뎁과 같이 무더기로 글을 올리는 행위를 ‘스팸’, 그런 짓을 하는 사람을 ‘스패머’라 부르기 시작했다. 이 유행어가 인터넷 시대로 넘어와서도 쓰이면서 ‘스팸메일’이란 신조어가 탄생됐다.

스팸메일, 대표적인 악성코드 유포 수단

한국인터넷진흥원(KISA)은 스팸메일을 ‘정보통신망을 통해 이용자가 원하지 않음에도 불구하고, 일방적으로 전송되는 영리 목적의 광고성 정보’로 정의하고 있다. 특히, 정보통신망법을 위반해 전송 또는 게시되는 광고성 정보는 ‘불법 스팸’으로 여겨져 형사처벌 대상이 될 수 있다. 스팸메일을 판단하는 핵심 기준은 “사용자가 정보 수신에 동의했느냐”다. 개인정보보호법은 광고성 정보 송신자는 문서 또는 구두로 수신자에게 명시적인 동의를 받아야 한다고 규정하고 있다.

영리 목적의 광고성 정보는 폭 넓게 해석된다. 영업사원이 고객에게 보내는 홍보문자, 영리기관이 고객에게 보내는 뉴스레터(유료 제외), 특정 쿠폰 발급 안내 등도 모두 광고성 정보에 해당된다, 광고가 주 내용이 아니라도 관련 내용이 들어가 있으면 광고성 정보로 인정된다. 이렇다 보니 일부 기업은 자사의 홍보 자료가 스팸메일 취급되는 걸 막기 위해 특정 솔루션을 이용하기도 한다.

[이미지=iclickart]

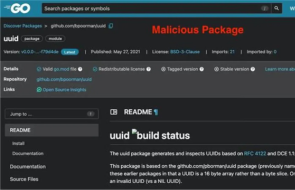

스팸메일은 악성코드 유포 수단으로 자주 활용된다. 사회공학적 기법으로 피해 대상의 심리적 취약점을 노려 첨부파일 다운로드를 유도하는 것이다. 최근 트렌드는 대기업, 여행사를 사칭한 스팸메일이다. △대기업 채용 담당자의 구직 제안 △간단한 설문조사를 통한 무료 항공권 제공 같은 미끼를 던져 사용자 PC에 악성코드를 심거나 개인정보 탈취, 유료 서비스 무단 가입 등을 수행한다.

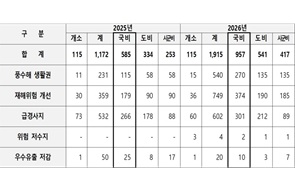

스팸메일 만큼 스팸문자 문제도 심각하다. KISA에 따르면, 2018년 한 해 KISA에 신고된 스팸문자는 총 1,193만 건이었다. 2017년 940만 건에 비해 약 27%가 늘어난 수치였다. 스팸 차단 애플리케이션 ‘후후’를 운영하는 후후앤컴퍼니는 지난 1월 총 1,626만 건의 스팸(음성+문자)이 앱을 통해 2018년 신고됐다고 밝혔다. 이는 하루 4만 4,000여 건 꼴로, 전년에 비해 32% 증가한 수치였다.

8가지만 기억하자

KISA는 스팸문자, 스팸메일을 막기 위해 8가지 방법을 조언하고 있다. 첫 번째로 이동통신사에서 제공하는 무료 스팸 차단 서비스 신청이다. 둘째는 휴대전화에 내장된 스팸 차단 기능 활용하기다. 셋째는 불필요한 전화 광고 수신에 동의하지 않고, 전화번호가 공개·유출되지 않도록 관리하는 것이다. 스팸 조직의 DB에 등록되면 하루에도 수십 건의 문자 폭탄을 맞을 수 있다. 넷째는 스팸을 통해 제품 구매나 서비스 이용하지 않기다.

스팸메일도 스팸문자와 대처법이 비슷하다. 첫째로 이메일 서비스에서 제공하거나, 프로그램 자체에 내장된 스팸 차단 기능 적극 활용하기다. 미성년자의 경우 포털사이트의 청소년 전용 계정을 사용해 스팸메일을 차단할 수 있다. 불필요한 광고 메일 수신에 동의하지 않고, 웹사이트·게시판 등에 이메일 주소를 남기지 않는 것도 중요하다. 스팸 메일을 통해 제품 구매나 서비스를 이용하지 않는 것도 방법이다.

[양원모 기자(boan@boannews.com)]

<저작권자: 보안뉴스(www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>

.png)

.jpg)

.gif)