[보안뉴스 민세아] 산업통상자원부(이하 산업부)에서 지난해 11월 국가핵심기술을 신규 지정·고시하면서 국가핵심기술에 대한 관심이 집중됐다. 산업기술이 전략적 경제자원으로 인식되면서 국가 및 기업간 기술보호의 중요성이 강조됐고, 각국에서도 앞다투어 자국의 기술을 보호하는데 노력을 기울이고 있기 때문이다. 산업부 산업기술시장과는 국내 국가핵심기술을 관리하는 중추 역할을 하고 있다. 산업부 산업기술시장과 이재근 과장을 직접 만나 산업기술 보호를 위한 활동과 국가핵심기술 지정에 대한 자세한 얘기를 들어봤다.

(0).jpg)

산업부는 특허청의 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’과 방위사업청의 ‘방위산업기술 보호법’의 근간이 되는 ‘산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률’을 만들었다. 산업기술시장과는 크게 ‘기술 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’에 따라 공공 산업 기술을 민간에 이전해 추가로 사업화하도록 지원하는 역할과 ‘산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률’에 따라 중소기업청, 특허청과 함께 범부처적으로 산업기술 보호 종합계획 수립 등의 업무를 수행한다.

산업부 산업기술시장과에서는 지난해 국가핵심기술의 지정·관리를 통한 해외 기술유출 방지체계 구축을 주요 성과로 꼽고 있다. 이재근 과장은 “국가핵심기술 보유기관의 보안관리 실태에 대한 현장조사 및 설문조사를 실시하고 취약점 점검을 통한 보안역량 개선을 지원한 것이 주요 성과”라면서, “산업부는 매년 산업기밀보호센터, 산업기술보호협회와 함께 국가핵심기술 보호관리 실태조사를 실시하고 있다”고 설명했다.

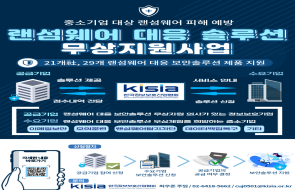

산업기술보호법 개정, 중소기업기술보호지원법 제정, 영업비밀보호법 개정 등 기술보호 관련제도도 정비했다. 이외에도 중소기업 보안설비 구축 지원, 중소기업 기술 임치지원 및 보안관제 서비스, 교육·전문 인력 양성, 기술보호 상담·정보지원 종합서비스 등 산업기술보호 관련 민간 지원을 확대했으며, 산업기술보호 정책 포럼, 산업기술보호의 날, 산업기술보호 유공자 포상 표창 및 국제세미나, 산업보안 우수 논문 공모전 등을 개최해 산업기술 보호에 대한 사회적 인식을 제고했다.

국가핵심기술, 매년 신규 지정·고시

이 과장은 “국가핵심기술은 1~2년마다 신규 고시해왔다”면서 “보호해야 할 기술들을 주기적으로 업데이트하고 보호해야 할 가치가 사라지는 기술은 변경하거나 해제하고 있다”고 전했다. 그는 “앞으로는 매년 국가핵심기술이 업데이트될 것”이라고 말했다. 국가핵심기술 선정 기준은 이 기술이 해외로 유출됐을 때 국가 안보와 국민 경제에 얼마나 심각한 악영향을 끼칠 수 있는지를 판단해 선정된다.

이번에 핵심 기술로 신규 지정된 기술은 수요 증가, 국내 독자 기술 개발, 시장 점유율 등을 반영해 자동차, 원자력, 정보통신, 우주 분야의 9개 기술을 신설했다. 이미 평준화돼 더 이상 보호할 가치가 없는 기술은 해제했다. 핵심 기술로 지정되면 수출 시 산업부에 신고절차를 거쳐야 한다. 그는 “기업 입장에서는 규제로 인식해 불편해할 수 있기 때문에 더 이상 보호가치가 없는 기술은 핵심기술에서 해제하고 있다”고 설명했다.

국가핵심기술을 보유하고 있는 기업은 기술보호 조치 의무가 주어진다. 반면, 기술유출 방지 시스템 구축에 대한 지원을 받을 수 있고, 보안 진단 및 컨설팅, 교육 지원, 기술보증기금을 통한 금융 지원 등 다양한 인센티브를 제공받을 수 있다.

기술유출 발생해도 피해 입증 어려워

산업부에서 나서서 산업기술을 보호하는 것은 국내 산업기술 유출이 심각하기 때문이다. 유출된 기술은 피해액을 산정하기가 어려워 제대로 보상을 받기도 힘들다. 이 과장에 따르면 중소기업청에서 발표한 평균 피해액에 대한 자료가 있지만 기술에 따라 피해액이 천차만별이기 때문에 기술유출 피해 기업들이 몸살을 앓고 있다고 한다.

재판을 한다 해도 피해기업들이 승소하기가 어렵다. 산업기술이 유출됐다는 것을 입증하기가 쉽지 않고 피고 측에서는 “이미 가지고 있던 기술이었다”고 주장하는 경우가 많아서다. 게다가 기술에 대한 가치 평가가 사람마다 달라 실제로 보상받기가 어렵다. 실제 재판에서 유죄가 확정되더라도 기본 양형 기준이 국내 유출 시 징역 8개월~1년 6개월 정도고, 해외 유출 시 1~3년에 불과하다.

이 과장은 “국내에서 산업기술을 유출할 경우 최고형 7년, 해외의 경우 15년이지만 양형기준 때문에 솜방망이 처벌이라는 주장이 제기되고 있어 양형기준을 높이도록 기준을 개정할 계획”이라고 말했다. 산업부는 기술유출 소송 기간이 오래 걸리는 만큼 피해 기업의 손실이 커지기 때문에 소송 기간을 최대한 줄인다는 계획도 가지고 있다.

올해는 4대 핵심과제와 10개 세부 추진과제에 집중

산업부는 3개년 종합계획에 맞게 ①국가핵심기술 관리 및 보호기반 정착 ②산업기술 보호 인적 역량 제고 ③중소·중견기업 기술보호 인프라 확대 ④산업기술 유출 대응체계 고도화 등의 4대 핵심과제와 10개 세부 추진과제를 이행할 계획이다. 산업보안관리사 자격이 지난해 10월부터 국가공인 자격으로 승격됨에 따라 중소기업, 관공서 등에서 자격증을 취득하도록 독려해 기업 보안담당자들의 인식 제고에도 노력을 기울인다.

이 과장은 “기술 유출의 대부분이 내부 직원, 협력업체 직원 등을 통해 일어난다”며, “중소기업의 경우 CEO가 기술보호에 대한 중요성을 인식하고 기술보호를 위해 투자를 아끼지 말아야 한다”고 강조했다.

이 과장은 중소기업이 기술유출을 막는 데 적극적이지 않은 문제도 제기했다. 그는 “대부분의 중소기업들이 기술유출 방지에 관심이 없거나 관리를 소홀히 하고 있다”면서 “이 때문에 간단한 기술유출 시도에도 쉽게 당하는 경우가 많아 중소기업들이 기술유출에 경각심을 갖고 기술유출 방지에 투자를 아끼지 않았으면 한다”고 당부했다.

[민세아 기자(globoan@boannews.com)]

<저작권자: 보안뉴스(www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>

.gif)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)