[보안뉴스 엄호식 기자] 2018년 크로아티아 경제연구소(EIZ)의 과학자들에 의해 최초의 연구가 시작된 크로아티아가 최근 몇 년간 디지털 전환과 스마트도시 구축에 속도를 높이며 중동부 유럽 내 스마트도시 선도 국가로 부상하고 있다. 특히 수도인 자그레브(Zagreb)를 비롯해 스플리트(Split), 리예카(Rijeka) 등 주요 도시들이 스마트 조명, 전자 행정, 에너지 효율 건축, 지속 가능한 교통 시스템 등 다양한 솔루션을 실제로 도입하며 디지털 전환을 이끌고 있다. 그리고 약 385만명의 전체 인구 중 60%가 도시에 거주하면서 도시 기반의 스마트 인프라 수요를 자연스럽게 뒷받침하고 있다.

[자료: gettyimagesbank]

크로아티아 정부는 2022년, 중장기 디지털 전환 전략인 ‘디지털 크로아티아 전략 2032(Digital Croatia Strategy 2032)’를 발표했다. 이 전략은 EU의 디지털 10년 정책과 긴밀히 연계돼 △공공 행정의 디지털화와 △초고속 통신 인프라 확장(5G 및 기가급 광대역망) △산업 전반의 디지털 전환 △디지털 기술 기반 인력 양성을 핵심 축으로 설정하고 있다.

특히 전자정부(eGovernment) 확대와 클라우드 기반 공공서비스 도입, 디지털 신원확인 시스템 확산을 주요 실행 과제로 삼았다. 이를 위해 배정된 예산 규모는 총 15억유로이며, 자금은 EU 경제회복기금(RRF)과 유럽 지역개발기금(ERDF), Connecting Europe Facility(CEF) 및 민간투자 유치를 통해 조달할 계획이다. 정부는 이를 통해 2032년까지 전체 인구가 최소 1Gbps급 고속인터넷에 접근 가능케 하고 디지털 공공서비스의 이용률을 90% 이상으로 끌어올리는 것을 목표로 삼았다.

여기에는 디지털 기술 기반의 녹색 전환과 스마트도시 구현을 위한 기반도 포함돼 있어 에너지 효율성, 지속가능한 교통, 환경 모니터링 등 스마트 인프라에 대한 수요를 정책적으로 뒷받침하고 있다. 이와 더불어, 클라우드와 사이버보안, AI(인공지능), 빅데이터 등 고급 기술을 다룰 수 있는 전문 인력 양성을 위해 교육 커리큘럼 개편과 디지털 기술 인증제 도입도 추진하고 있다.

Statista의 자료에 따르면 크로아티아의 스마트도시 시장은 2025년 약 3,600만달러 규모로 인근국인 세르비아(3,400만달러)나 슬로베니아(2,900만달러) 등과 유사한 수준이지만, 2029년까지는 연평균 9.8% 성장해 약 5,200만달러에 이를 것으로 전망했다. 한편, 스마트홈 분야는 2024년 5,300만달러에서 2029년 9,460만달러까지 성장할 전망이며, 스마트미터와 고효율 냉난방공조(HVAC), 홈에너지 관리 시스템(HEMS) 등 고부가가치 제품의 수요가 확대되고 있다.

크로아티아의 디지털 전환, 5G 커버리지 94.2%에 달해

EU의 ‘디지털 10년 2025 보고서’에 따르면, 크로아티아의 디지털 전환 성과는 뚜렷하다. FTTP(광섬유 네트워크)의 보급률은 2024년 기준 75.4%로 급증했고, 5G 커버리지는 94.2%에 달해 EU 평균을 상회한다. EU 평균에는 못 미치는 VHCN(고용량 네트워크)도 빠르게 확산되고 있다.

인구의 약 60%가 기본 디지털 역량을 보유하고 있으며 ICT 전문인력 비율은 5%로 EU 평균 수준이지만, 연령·교육 수준·지역별 격차가 여전하고 고급 역량은 부족한편이다. 중소기업의 디지털 집약도는 EU 평균보다 높은 63.5%를 기록했지만 AI 도입률(11.8%)과 클라우드 활용률(38.6%)은 낮은 수준에 머물러 있다. 유니콘 기업은 2개에 불과하고 스타트업 생태계 전반은 아직 초기 단계로 평가된다.

한편 경제부는 지금까지 디지털 전환을 국가 우선순위로 설정하고 총 2,730만유로 규모의 디지털화 지원 프로그램을 통해 481개 프로젝트를 지원했다. 중소기업용 디지털 바우처는 1,900건 이상 발급했고 유럽 디지털 혁신 센터 설립 등에 약 1,300만유로의 자금을 투입했다. 특히 초등학교부터 인공지능 교육을 도입한 점은 중남부 유럽에서는 드문 사례로 주목받고 있다.

[자료: gettyimagesbank]

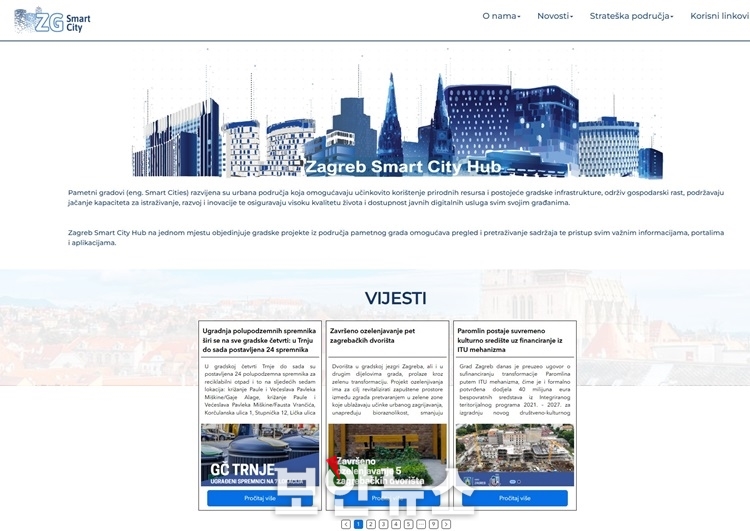

자그레브, ‘Zagreb Smart City Hub’ 프로젝트 통해 도시 전역을 디지털 플랫폼으로 연결

최근 스마트 기술은 대기질 및 수자원 실시간 모니터링과 ITS 기반 교통 최적화, 에너지 절감형 HVAC 시스템, 온라인 민원 및 교육 전산화 등으로 고도화되고 있다. 또한 스마트업 팩토리와 스마트홈 인프라 등 민간 기반 기술도 성장세다.

자그레브 시는 가장 선도적인 도시로 2016~2023년에 진행된 ‘Zagreb Smart City Hub’ 프로젝트를 통해 도시 전역을 디지털 플랫폼으로 연결하고 지능형 교통, 디지털 행정, 환경 모니터링, 스타트업 지원 등 다양한 스마트 서비스를 통합 구축했다. 또한, 시민참여형 행정과 에너지 절감 인프라, 고령층 디지털 교육 등도 병행하고 있다. 2025년부터는 시청 부서별 서비스의 디지털 문서화 및 통합 포털화를 목표로 자그레브 공공서비스 통합 관리 시스템인 ‘서비스 카탈로그 구축 사업’을 추진할 예정이다.

다만, 여기에는 규제 및 제도적 한계도 존재한다. 복잡하고 비표준화된 공공 입찰 절차와 인허가 지연, 전문인력 부족, 지역 간 디지털 격차 등이 대표적이다. 특히 중소 도시와 농촌은 재정 부족과 수요-기술 간의 괴리로 스마트 전환 속도가 더딘 상황이다. 정부는 민관협력(PPP) 도입을 검토 중이지만 법적 기반은 초기 단계에 머물러 있다.

크로아티아 주요 도시별 스마트도시 프로젝트 추진 현황

크로아티아의 자그레브, 스플리트, 리예카 등 주요도시와 여러 중소도시들은 스마트도시 전환을 위한 다방면의 전략을 추진하며 각기 특화된 프로젝트를 전개하고 있다. 이 도시들은 공공요금 결제, 전기 자전거 대여, 주차장 카메라, 도시 카드 통합 혜택 등 다양한 스마트 기술을 표준화하며 시민의 일상 편의를 높이고 있다. 특히 자그레브, 두브로브니크, 스플리트, 자다르, 풀라 등은 이러한 스마트 솔루션 확산을 선도하고 있는데 데이터 통합과 분석 기반의 정책 설계가 본격화되면서 도시 운영의 효율성과 지속가능성을 동시에 강화하고 있다.

자그레브(Zagreb): 자그레브는 2020년부터 약 1억 5,800만유로 규모의 LED 가로등 교체 사업을 진행하면서 스마트 에너지 인프라를 개선하고 있다. 통합 플랫폼인 ‘Zagreb Smart City Hub’를 통해 시정 데이터와 공공서비스를 통합 관리하고 있고 2024년부터는 도시 3D 모델링과 예산관리 시스템 구축도 추진하고 있다. 동시에 전자민원과 디지털 서명, 환경 센서 설치 등 스마트 거버넌스 기술을 빠르게 도입하고 있다. 2026년까지 장거리 광역네트워크(LoRaWAN) 기반의 원격 측정이 가능한 수도 및 가스 계량기 도입을 완료하고 도시의 공간 정보 및 건축 데이터를 통합한 3D 시뮬레이션 기반 스마트 도시 모델을 완성할 계획이다.

▲자그레브 Smart Hub [자료: 자그레브 스마트도시 웹사이트 캡쳐]

리예카(Rijeka): 리예카는 2025년 내 완료를 목표로 스마트 주차 통합 시스템을 도입하고 있다. Eccos와 Skidata의 협력을 통해 전기차 충전소, 자동 결제기, 차량 번호판 인식 시스템을 연계한 통합 관리 플랫폼을 개발 중이며 교통 효율성 향상과 도시 운영의 디지털화를 동시에 추진하고 있다. 이와 함께 Open Budget과 e-Procurement 시스템을 통해 시민들이 시 예산을 실시간으로 열람하고 공공조달 참여 과정을 간소화할 수 있도록 지원하고 있다.

자다르(Zadar): 자다르는 ‘Zadar Smart City’ 앱과 ‘eZadrani’ 플랫폼을 통해 교통, 행정, 결제 등 다양한 기능을 통합 제공하면서 공항 친환경화 프로젝트도 병행하고 있다. 72㎞에 달하는 광섬유 네트워크 기반의 IoT 인프라를 구축하고, 공기 질과 수질, 소음, 폐기물, 조명 관련 데이터를 시민에게 실시간으로 제공하고 있다.

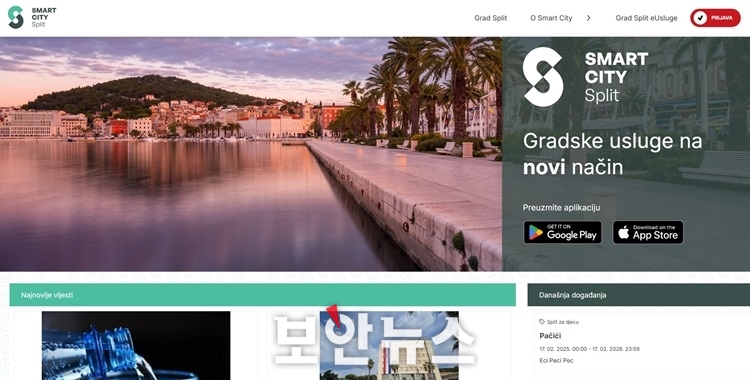

스플리트(Split): 스플리트는 EU의 지능형 도시 챌린지(ICC: Intelligent Cities Challenge)에 참여해 디지털 전환과 친환경 도시 개발을 병행하고 있다. LoRaWAN 기반의 환경 센서망을 활용한 실시간 도시 모니터링과 통합 행정 플랫폼, 스마트 교통체계, 에너지 효율화 사업 등을 단계적으로 확대하고 있다. 2023년에는 Croatian Telecom과 협력해 시민 중심의 스마트도시 플랫폼을 구축하고 지능형 교통시스템(ITS)과 공공 인프라 현대화 사업에 약 4,900만유로를 투자했다. 또한 개방형 코드 기반의 솔루션을 도입해 시스템의 상호 운용성과 유지관리 효율성도 제고하고 있으며 디지털 서명, AI 기반 행정 시스템, GIS 포털, 문화유산 통합 티켓 시스템, 통합 디지털 플랫폼 및 전자 결제 시스템도 함께 도입해 스마트 행정과 관광 서비스를 고도화하고 있다.

▲스플리트 Smart city 플랫폼 [자료: 스플리트 스마트도시 웹사이트 캡쳐]

두브로브니크(Dubrovnik): 두브로브니크는 2019년부터 협대역 사물인터넷(NB-IoT) 기반 스마트 주차 시스템을 운영하면서 1,900여개 센서를 통해 실시간 주차 정보 및 결제를 제공하고 있다. ‘Dubrovnik Visitors’ 시스템은 관광객 분산을 돕는기능을 갖추고 있으며 문화예산 확대, 유아교육 인프라 투자, 행정 디지털화, 친환경 교통체계 도입 등도 추진 중이다.

이외에도 바라즈딘(Varazdin)은 자전거 주차 시스템, 태양광 잠재력 지도, 강변 스마트 공원 등 지속가능성 중심의 스마트 인프라를 확대하고 있으며, 비엘로바르(Bjelovar)는 지열 에너지 프로젝트와 디지털 행정 플랫폼 ‘Otvoreni grad’를 통해 에너지 자립 및 시민 편의성 향상을 추진 중이다. 풀라(Pula)는 AR 유적 안내, 스마트 관광 시스템, 문화유산 보호 기술 등을 통해 관광 친화형 스마트도시 전략을 실행하고 있다.

오시예크(Osijek)는 디지털 민원 시스템, 공공 와이파이 존, 스마트 농업 실증 등 중소도시형 디지털 거버넌스를 실험하고 있고 자스트레바르스코(Jastrebarsko)는 Geoportal 기반의 도시 관리 시스템을 도입하고 환경 인프라 개선 프로젝트를 통해 에너지 효율성과 지속 가능성을 높이고 있다.

자프레시치(Zapresic)́는 EU 지원을 기반으로 스마트 가로등, 전자 문서 시스템, 에너지 관리 솔루션을 구축하고 있으며, 코프리브니차(Koprivnica)는 전기버스, 스마트 주차 시스템, 재생에너지 기반 난방 설비 등 지속가능 교통과 에너지 자립 전략을 실행 중이고 오토차츠(Otocac)는 2024년 ‘City App Otocac’을 도입해 시민들이 공공요금 납부, 민원신청 등을 앱을 통해 간편히 처리할 수 있도록 했다.

크로아티아 스마트도시 진출을 위한 한국 기업에 대한 조언

크로아티아 스마트도시 산업은 대도시를 중심으로 실증 프로젝트가 활발히 추진되고 있으며 기술 수요가 점차 구체화되는 추세이다. 초기에는 행정과 교통 중심의 디지털화가 주요 이슈였지만 최근에는 에너지 효율, 환경 감시, 관광 서비스, 시민참여 기반 거버넌스 등 다양한 분야로 확장되고 있다. 한국 기업이 보유한 ICT(정보통신기술), AI(인공지능), IoT(사물인터넷) 기술력은 이러한 수요에 부합해 틈새시장 공략이나 현지 파트너십을 통해 경쟁력을 확보할 수 있다. 한국 기업이 주목할 만한 유망 분야는 다음과 같다.

① 스마트 모빌리티: 크로아티아는 도시 내 통합 교통 시스템(ITS) 수요가 증가하고 있다. 자그레브시의 ZET 대중교통망은 전기버스 확대와 자전거 도입, 실시간 운행정보 시스템 등으로 지속적으로 개편되고 있다. 위치 기반 모빌리티 서비스(LBS), 교통량 예측 및 최적화 솔루션, 전기차 충전소 관리 시스템 등도 유망한데 특히 교통혼잡이 심한 자그레브 중심부에서 실증 기회를 찾을 수 있다.

② 에너지 및 건축: EU Green Deal 전략에 따라 크로아티아 역시 공공 인프라 에너지 리노베이션이 적극적으로 추진되고 있다. LED 조명 교체를 필두로 스마트 계량기 설치, 에너지 효율 건축물 인증이 확대되고 있으며 빌딩통합관제솔루션(BEMS: Building Energy Management System)과 IoT 기반 HVAC 시스템, 태양광 연계 에너지 저장 장치(ESS) 기술에 대한 수요도 증가하고 있다. 특히 주거용 고급 아파트 및 신축 오피스 빌딩 중심으로 스마트홈 기술 적용 범위도 넓어지고 있다.

③ 디지털 거버넌스: 크로아티아 정부는 2025년부터 ‘서비스 카탈로그’ 사업을 통해 모든 시청 부서의 디지털화를 추진할 예정으로 UX/UI 설계, 공공포털 통합 시스템, API 기반 연동 서비스, 전자서명·인증 기술 등 외국 기술에 대한 수요가 높다. 사이버보안 및 데이터 거버넌스 관련 기술 또한 잠재력이 크다.

④ 스마트 환경·자원관리: 자그레브, 리예카 등 주요 도시에서는 스마트 폐기물 관리, 수자원 절약 시스템, 환경 센서 네트워크 구축 등이 진행되고 있다. 예를 들어 스마트 쓰레기통 센서나 AI 기반 수거 루트 최적화, 하천 수질 모니터링 시스템 등이 활용되고 있으며 이와 같은 기술은 중소 도시로 확산될 가능성이 높다. 특히 수자원 누수 감지나 기후 데이터 기반 설비 제어 솔루션 등은 한국의 중소 환경기술기업에게도 적합한 진출 분야로 보인다.

⑤ 관광 기술: 두브로브니크, 스플리트 등 관광도시에서는 AR·VR 기반 관광 콘텐츠 수요가 크게 증가하고 있다. 다국어 스마트 키오스크와 모바일 기반 도시 가이드 앱, 혼잡도 실시간 분석 시스템 등이 도입되고 있다. 위치 기반 AR 서비스, 관광객 동선 분석, 모바일 결제 연동 플랫폼 등이 향후 발전 가능성이 크다.

KOTRA 자그레브무역관은 “크로아티아는 EU 정책과 자금 기반의 디지털 전환을 통해 스마트도시 산업을 가속화하고 있다. 하지만 ICT 인력 부족, 지역 간 격차, 민간 도입 저조 등이 여전히 과제로 남아 있다. 우리 기업은 기술력과 경험을 바탕으로 현지 파트너십, 현지화, 틈새시장 공략 전략을 통해 진출 기회를 도모해 볼 만하다”라고 조언한다.

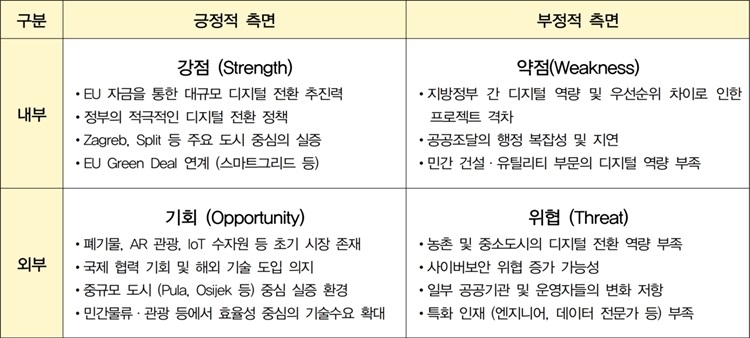

▲크로아티아 스마트도시 산업에 대한 SWOT 분석 결과 [자료: KOTRA 자그레브무역관 정리]

크로아티아 스마트도시 산업은 여러 긍정적인 내부 요인을 갖고 있다. 우선, EU의 디지털 전환 및 녹색전환 전략에 발맞춰 대규모 EU 자금이 유입되면서 국가 차원의 디지털화 추진력이 뚜렷하게 확보되고 있다. 특히, ‘디지털 크로아티아 2032’ 전략을 중심으로 정부의 디지털 전환 방향성이 명확하게 설정돼 있다는 점도 강점이다. 자그레브, 스플리트 등의 주요 도시들은 이미 다양한 실증 프로젝트를 통해 스마트 기술을 현장에 적용하면서 실질적인 레퍼런스를 축적해나가고 있다. 또한, 스마트 그리드, 에너지 효율 시스템 등은 EU Green Deal과의 정책적 연계를 통해 추가적인 성장가능성을 확보하고 있다.

내부적으로는 한계도 분명하다. 특히 지방정부 간 디지털 역량 차이가 커서 지역별로 사업 추진 속도나 우선순위가 다르고 이로 인해 전국적인 정책 효과가 제한되고 있다. 또한, 공공조달 시스템의 복잡성과 절차상의 지연은 외국 기업이나 민간 투자자의 참여를 어렵게 만들기도 한다. 민간 건설업체나 유틸리티 기업 등 전통 산업 분야에서는 디지털 기술에 대한 이해가 낮아 새로운 스마트도시 솔루션을 공동으로 수행하는 데 어려움이 있다.

외부 요인 측면에서는 기회 요인이 존재한다. 크로아티아는 아직 초기 단계에 머물고 있는 스마트 폐기물 관리, 증강현실(AR) 기반 관광 서비스, IoT를 활용한 수자원 관리 등 다양한 분야에서 성장 여지가 크다. 또한, 정부와 지방정부 모두 외국 기술 도입에 개방적인 태도를 보이고 있어 해외 기업과의 협력 가능성도 높다. 특히 풀라(Pula), 오시예크(Osijek) 등 중규모 도시는 경쟁이 덜한 실증 테스트 베드로 활용될 수 있다. 관광, 물류, 부동산 등 민간 서비스 산업 내에서도 운영 효율성 확보를 위한 스마트 기술에 대한 수요가 점점 커지고 있다.

반면, 외부적인 위협 요인도 고려해야 한다. 농촌 및 중소 도시 지역은 디지털 전환을 추진할 역량이 부족해 도시 간 격차가 심화될 가능성이 있다. 스마트도시가 발전함에 따라 사이버보안 위협도 동반 증가하고 있는데 이에 대한 체계적인 대응이 부족한 상황이다. 일부 공공기관에서는 기존 체계의 변화에 대한 저항이 존재하고 스마트도시 관련 전문 인재(데이터 전문가, IoT 엔지니어 등)는 부족하거나 해외 유출되는 경우가 많아 인력 기반 확보도 과제로 남아 있다.

이에 KOTRA 자그레브무역관은 크로아티아 스마트도시 시장 진출을 위해서는 세 가지 전략이 효과적이라고 강조한다.

첫째, Koncǎr, IN2 Group, Smart Touch 등 현지 기업과의 공동 입찰 참가를 통해 시공 및 유지보수는 현지 업체가 담당하고 핵심 기술과 시스템은 한국 기업이 공급하는 방식으로 기술 신뢰도를 확보하는 등 파트너십 기반 경쟁력을 강화할 수 있다.

둘째, NextGeneration EU 등 EU 기금을 활용한 실증사업을 추진하는데 있어, 리예카나 풀라 같은 중소도시를 대상으로 제안하는 것도 진입 장벽을 낮추는 데 유리하다.

마지막으로, 시장 초기부터 UI, 기술 문서, 고객지원 체계 등 전 과정에 걸쳐 크로아티아어대응을 포함한 현지화 역량을 갖추는 것이 중요하다.

[엄호식 기자(eomhs@boannews.com)]

<저작권자: 보안뉴스(www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>

.jpg)

.gif)

.jpg)

.jpg)

.jpg)