스마트시티·스마트팩토리 구현으로 네트워크 스위치 적용 범위 점차 확대

데이터 전송 기술은 상향 평준화...기기에 보안 및 부가기능 유무 더욱 중요해져

[보안뉴스 이소미 기자] 지난 11월 17일에는 국가 행정전산망인 ‘정부24’가 마비되는 초유의 사태가 벌어졌다. 당시 원인 불분명의 장애가 발생해 행정안전부는 정부 합동 태스크포스(TF)를 꾸려 그 원인을 밝히기 위해 움직였다. 전산망 사고 복구 초기에는 트래픽을 분배해주는 네트워크 장비인 ‘L4 스위치’ OS 업데이트 오류가 장애 원인으로 지목됐다. 하지만 최종적으로 네트워크 간 연결 장비인 ‘라우터(Router)’의 포트 불량으로 결론이 났다. 하지만 제조사인 미국 시스코(Cisco) 조차 원인을 알기 힘든 ‘아주 특수한 장애’라고 밝히면서 사실상 명확한 장애 원인은 밝혀지지 않은 채 사건이 일단락됐다.

이렇듯 초유의 행정전산망 마비 사태로 인해 국민들은 다양한 행정 서비스를 이용할 수 없어 불편을 겪었고, 기업 역시 업무 차질이 빚어지며 ‘네트워크 보안의 중요성’이 부각되는 계기가 됐다. 그리고 국민들에게 ‘스위치’와 ‘라우터’는 익숙한 단어가 됐다. 이에 <보안뉴스>는 스위치 등 네트워크 장비의 정의와 기능에 대해 알아보고, ‘네트워크 스위치 보안의 중요성’에 대해 살펴봤다.

[이미지=gettyimagesbank]

네트워크 스위치는 2개 이상의 네트워크 단말이 서로 통신하도록 허용하는 장비를 말한다. 즉, 통신 네트워크상에서 PC·프린터·노트북·서버·파일 스토리지 등 다양한 IT 기기들과 통신할 수 있도록 전송 및 제어하는 장비다.

특히, 스위치(Switch)는 MAC 주소(MAC Address)라고 하는 테이블을 보관한다. 이 MAC 주소는 네트워크상에서 다양한 기기를 구분짓기 위해 사용되는 고유한 주소로 지정된 단말과 연결된 포트로만 지정 전송하는 방식을 취하며, 고속 통신 연결이 가능하다. 이는 통신기기가 통신을 하기 위해 필수적으로 지정되어야 하는 기준점이자 의무사항이다.

이러한 스위치는 ISO(국제표준화기구, International Organization for Standardization)가 규정한 네트워크 프로토콜인 OSI(open systems interconnection) 7계층에 따라 레이어별로 L1부터 L7까지 나뉜다. 기본적으로 네트워크 스위치는 전원을 이중화해 장비나 전원이 다운되거나 정전 현상으로 끊기더라도 외부 전원을 이용해 통신 유지가 가능하다.

이번 행정전산망 마비 사태의 초기 원인으로 언급됐던 ‘L4 스위치’는 대표적으로 ‘로드 밸런싱(Load Balancing)’이라는 기술을 갖고 있다. 해당 기술의 대표적인 활용 범위는 크게 두 가지로 나뉘는데, 먼저 서버 로드 방식으로 여러 개 서버를 분산시켜 주는 ‘서버 로드 밸런스(SLB : Server Load Balance)’ 기능과 네트워크에서 보안장비를 이중화시킬 때 사용하는 ‘파이어월 로드 밸런싱(FLB : Firewall Load Balance)’으로 나뉜다. 네트워크 이중화는 네트워크의 오류·손상·종료 가능성을 최소화하기 위한 방식이다. 다만, 보안장비 쪽으로 데이터 유입량이 많아지면 장비 처리 한계를 벗어나는 문제가 발생할 수 있다.

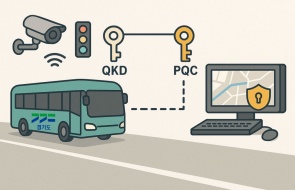

최근 스마트시티·스마트팩토리·스마트오피스가 등장하며 사물인터넷(IoT)은 보편화됐다. 이와 함께 네트워크 스위치도 적용할 수 있는 분야가 교통·전력·환경·철도·항만 분야 등으로 점차 확대되고 있다. 이에 정부·지자체·산업 분야 등 적용되는 분야에 따라 △AVB 스위치 △방수용 스위치 △차량용 이더넷 스위치 △철도용 이더넷 스위치 등 산업용 스위치 형태가 다양화되고 있다. 또한, LTE·5G·WiFi 등과 같은 이동통신 방식과 무관하게 스위치의 중요성이 커지고 있다.

스위치 등 네트워크 장비의 보안에 있어 주의해야 할 요소는 ‘허가되지 않은 단말기가 네트워크에 접근하는 것’이다. 최근에는 사내에 개인 PC·노트북·태블릿 등을 사내에 연결해 업무를 보는 방식이 보안 위협을 높이고 있다.

특히, 사용자와 가장 밀접한 위치인 액세스 네트워크에서 발생할 수 있는 보안 위협으로 크게 ‘ARP(Address Resolution Protocol) 스푸핑’과 ‘도스(DoS) 공격’을 들 수 있다. ARP 스푸핑은 기존의 스위치가 갖고 있는 기술을 악용해 사용자 컴퓨터가 아닌 다른 사용자 컴퓨터의 MAC 주소인 것처럼 조작하는 공격 유형으로 빈도수가 꽤 높은 편이다. 하지만 이러한 공격은 보안 스위치 설치만으로도 공격 확산을 방지할 수 있다.

일반 스위치의 경우, 데이터 전송 역할을 하는데 있어 분석·판단을 거치지 않고 무분별하게 악의적인 데이터까지 전송할 수 있는 위험성을 안고 있다. 반면, 보안 기능이 추가된 보안 스위치의 경우 특정 구간에 암호화 기술을 적용해 데이터 보호 및 유출 방지가 가능하다.

이와 관련 네트워크 보안 전문업체 한드림넷의 박성원 이사는 “보안 스위치는 IoT 기기 보안 측면에서 스위치 레벨부터 이상 감지, 확산 방지가 이루어질 수 있어 비용 측면에서도 효율적인 운영이 가능하다”며, “무엇보다 ‘허가하지 않은 단말기’을 사전 차단하는 기능이 있다면 특정 사용자의 IP 관리·제어·차단이 가능해 랜섬웨어 등의 공격도 미리 탐지 및 대응할 수 있다”고 설명했다.

이렇듯 사용자들이 다양한 IoT 기기를 사용하는 추세인 만큼 내부에서 발생하는 위협에 대한 △현황 모니터링 △선별적 이상증세 탐지·차단 △내부 확산 방지 △랜섬웨어 방지 △통합 관제 등 스위치 레벨에서의 보안은 더욱 중요해지고 있다.

[이소미 기자(boan4@boannews.com)]

<저작권자: 보안뉴스(www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>

.jpg)

.jpg)

TH.jpg)

TH.jpg)

th.jpg)