2025 반기는 ‘기술을 얼마나 빨리 서비스로 구조화했는가’의 시험대

[보안뉴스 강초희 기자] 2025년 상반기 국내 사이버보안 상장사들의 실적은 ‘기술 내재화’가 승패를 갈랐다. AI, 클라우드, SaaS, 양자내성암호(PQC) 등 신기술 전환에 성공한 기업들은 구독형 매출과 반복형 서비스 구조를 통해 안정적 수익을 확보한 반면, 구축형 프로젝트 의존도가 높은 기업들은 외형을 유지했지만 수익성에서 한계를 드러냈다. 사이버보안 상장사를 △인증·암호화 보안 △네트워크·관제 보안 △데이터·문서 보안 △AI·차세대 보안 △통합 보안·플랫폼까지 5대 보안군으로 나눠 사업군별 기술 전환 흐름과 실적 특징을 분석했다.

[자료: gettyimagesbank]

인증·암호화 보안군, 기술 전환 속 안정과 재편의 균형 찾아

드림시큐리티는 상반기 연결기준 매출 1490억원으로 압도적인 외형을 유지했다. 영업이익 84억원, 당기순이익 6000만원을 기록했다. 다만 전체 매출의 상당 부분은 자회사 한국렌탈이 견인한 것으로, 인증·보안 솔루션 부문은 전체의 약 5% 수준에 머물러 있다. 최근 드림시큐리티는 양자내성암호(PQC) 기술 상용화에 속도를 내고 있다. ‘MagicQKyber’와 DB 보안 신제품 ‘MagicDBPlus’를 잇달아 출시했으며, 한국저작권위원회에 등록한 ‘PQGPKIAPI(양자내성 행정전자서명 인증표준 보안 API)’는 미래 전자서명·인증시장 대응 전략의 서막으로 평가된다.

▲사이버보안(인증·암호화 보안) 상장기업의 2023~2025 반기 매출액(단위: 원, 업체명: 가나다순) [자료: 시큐리티월드·보안뉴스]

라온시큐어는 2025년 상반기 매출 247억원, 영업손실 39억원으로 적자 전환됐지만, DID 플랫폼 ‘옴니원(Omnione)’ 중심의 사업 확장이 주목된다. 모바일 주민등록증, 모바일 운전면허증 등 공공 인증사업이 전국 단위로 확산되면서 라온시큐어는 이 생태계의 핵심 공급사로 자리 잡았다. 특히 블록체인 기반 분산신원 기술과 FIDO 인증 기술을 결합한 통합 플랫폼을 선보이는 등 국내를 넘어 아시아 시장 진출 의지를 보였다.

시큐브는 매출 49억원, 영업이익 3억원, 순이익 7억원으로 2년 연속 흑자를 이어갔다. 공공·금융 부문에 특화된 서버 보안 및 계정권한관리 솔루션이 꾸준히 매출을 유지한 것이 흑자의 원인으로 보인다. 또한, FIDO2 기반 패스키 인증과 통합계정관리(IAM) 플랫폼을 결합한 신규 제품군을 확장하며 인증 표준 변화에 기민하게 대응하고 있다. 수출 매출은 약 1%에 불과하지만 국내 총판·직판 매출이 99% 이상을 차지하며 내수 중심 구조를 유지하고 있다.

▲사이버보안(인증·암호화 보안) 상장기업의 2023~2025 반기 매출액(단위: 원, 업체명: 가나다순) [자료: 시큐리티월드·보안뉴스]

지란지교시큐리티는 매출 162억원, 영업손실 6억원, 순이익 4억원을 기록했다. 메일 및 문서보안 중심의 안정적인 포트폴리오를 유지하고 있으며, 최근 리얼시큐와의 메일 보안 협업, 중소벤처기업부 클라우드 보급사업 공급기업 선정 등으로 향후 매출에 긍정적 시그널을 보냈다. 메일 보안과 문서중앙화, 모바일 보안 솔루션이 전체 매출의 80% 이상을 차지하고 있다. 아울러, 구독형, 클라우드형 전환에 속도를 내고 있으며 웹3.0·메타버스 시대의 보안 니즈를 겨냥한 차세대 보안 프레임워크 연구도 병행 중이다.

케이사인은 매출 193억원, 영업손실 16억원, 순손실 17억원을 기록하며 전통적인 암호·인증 소프트웨어 매출이 정체된 가운데, 양자내성암호(PQC)와 통합인증(SSO) 제품군을 중심으로 재편이 이뤄지고 있다. 특히 한전KDN과의 PQC 실증사업, 조달청 SSO 등록 등으로 기술력은 입증 단계에 올랐지만 본격적인 수익화는 아직이다. 케이사인은 2026년까지 실증 레퍼런스 확보에 집중할 계획이다.

한국전자인증은 매출 188억원, 영업이익 33억원, 순이익 25억원을 기록하며, SSL/TLS 인증서, PKI 기반 인증, 전자서명 서비스 등 전통 사업이 여전히 견고하며, KISA 인증체계와 연계된 관리형 PKI 사업 확대가 눈에 띈다. 특히 SSL 리셀러 및 도메인 인증 채널을 통해 공공기관뿐 아니라 민간기업 시장을 넓혀가고 있다. 글로벌 인증 플랫폼 ‘TuringSign’을 통해 해외시장으로도 비즈니스 영역을 확대하고 있다.

한국정보인증은 매출 667억원, 영업이익 129억원, 순이익 169억원으로 모든 지표에서 우위를 보였다. 전자서명, SSL, 전자문서 서비스 등 핵심 사업이 안정적으로 성장하고 있는 데다 공공·금융기관 대상 인증서 발급 및 갱신을 중심으로 한 구독형 매출 구조가 매 분기 꾸준히 수익을 만들어내고 있다. 또한, 전자문서 중계, 모바일 서명, 비대면 본인확인 등 신사업 영역을 확대하며 ‘디지털 신뢰 인프라’ 기업으로 변모하고 있다.

2025년 상반기 인증·암호화 보안군은 안정형(한국정보인증, 한국전자인증), 전환형(라온시큐어, 케이사인, 드림시큐리티), 내실형(시큐브, 지란지교시큐리티)의 3개 그룹으로 나눌 수 있다. 외형의 크기보다 중요한 것은 각 기업이 ‘기술 전환’을 어떻게 상용화로 연결하느냐였다.

네트워크·관제 보안군, 서비스형 전환이 경쟁력 좌우

수산아이앤티는 매출 13억원, 영업이익 23억원, 이익 30억원으로 2025년 상반기 SSL 복호화 솔루션 ‘ePrism SSL’, 보안 웹게이트웨이 ‘eWalker SWG’, DLP, WAF, SSL VPN 등 정보보안 소프트웨어 제품군 중심의 매출을 유지했다. 네트워크 트래픽 복호화, 내부정보 유출 방지, 원격접속 보안 등 기업망 보호에 특화돼 있으며, 공공기관, 통신 3사, 금융권을 주요 수요처로 확보했다. 최근에는 매출 확대를 위한 사업 다각화가 본격화됐다. 지난 8월 벨로크와 총판 계약을 체결해 주력 제품 공급망을 확대했고 정보보호 전문서비스 기업 지정과 함께 컨설팅·운영형 서비스로 영역을 넓혔다. 이뿐만 아니라 생성형 AI 보안 프로젝트를 수주하며 클라우드 보안 시장 진입도 시작했다.

▲사이버보안(네트워크·관제 보안) 상장기업의 2023~2025 반기 매출액(단위: 원, 업체명: 가나다순) [자료: 시큐리티월드·보안뉴스]

시큐아이는 상반기 매출 796억원을 기록하며 전년 동기 수준의 안정적 실적을 이어갔다. 세부 구성은 △제품(차세대 방화벽, IPS 등) 343억원(43.1%) △상품 재판매 68억원(8.6%) △유지관리 서비스 144억원(18.2%) △관제·보안 서비스 239억원(30.1%)으로, 서비스형 매출이 절반에 육박했다. 특히 관제, 컨설팅 부문이 꾸준히 성장하며 단일 제품 중심에서 서비스, 플랫폼 중심의 수익 구조로 전환이 가속화됐다. 시큐아이는 올해 ‘AI 보안자동화’ 기반 차세대 위협 대응 체계를 주요 전략으로 내세우고 있다. 또한, AI 모델을 활용한 이상 트래픽 분석과 대응 자동화 기술을 고도화하면서 구독형 보안 서비스로의 전환이 진행되고 있다.

안랩은 2025년 상반기 연결 매출 1194억원을 기록했다. 제품 및 서비스 매출이 1112억원(93.1%), 상품 매출은 82억원(6.9%)이었다. V3를 기반으로 한 엔드포인트 플랫폼 ‘AhnLab EPP’와 확장형 XDR, MDR, 보안관제·컨설팅 등 SaaS형 구독 매출 비중이 빠르게 확대되고 있다. 또한 OT 보안(AhnLab EPS)과 위협 인텔리전스 플랫폼(AhnLab TIP) 등으로 영역을 확장하며 AI 기반 분석 서비스를 강화했다. 최근에는 동남아 보안 전시회 참가를 통한 글로벌 시장 개척도 진행됐다. 안랩은 말레이시아와 인도네시아에서 열린 국제 보안 전시회에 참가해 안티랜섬웨어, CPS(사이버 물리 시스템) 보안 솔루션 등 주요 제품을 선보이며 현지 파트너십을 확대하고 있다.

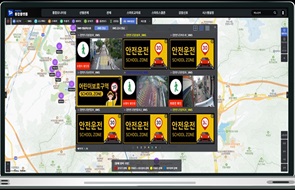

엑스게이트는 2025년 상반기 매출 180억원을 기록했다. 주력 제품은 VPN, UTM, 방화벽 등 네트워크 보안장비로, 매출의 91% 이상이 내수에서 발생했다. 공공기관 및 공기업 납품 비중이 높으며, 서비스 매출(보안관제, 유지보수)은 약 71억원으로 전체의 40%를 차지한다. 정기 점검과 업그레이드 중심의 기술지원 체계를 유지하고 있지만, 인건비와 R&D 투자 증가로 적자가 이어지고 있어 수익성 확보가 과제로 꼽힌다. 이와 함께 10월 초 엑스게이트는 이노뎁과 ‘양자 보안기술 기반 영상관제 융합보안사업’ 협약(MOU)을 체결했다. 이 협력은 엑스게이트가 기존 네트워크 장비 중심의 매출 구조에 그치지 않고 AI, 영상데이터 보안, 스마트시티 플랫폼 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 크다.

오픈베이스는 상반기 매출 882억원을 기록했다. 매출의 96.6%인 852억원이 네트워크 장비·보안 솔루션 유통 및 시스템 통합(SI) 부문에서 발생했다. 나머지는 부동산 임대(15억원)와 기타(14억원)로 구성됐다. 대형 SI사 및 통신사 납품 프로젝트 비중이 높아 외형은 안정적이지만 유통 중심 구조로 인해 영업이익률은 낮은 편이다. 이에 오픈베이스는 기업부설 연구소를 통해 자체 솔루션 ‘ADCsmart’(ADC 장비 통합 설정 관리)와 ‘TARGOS’(위협정보 공유·분석)를 지속 개발 중이다. 이 두 제품은 오픈베이스가 유통 중심의 구조에서 벗어나 자체 지식재산을 기반으로 하는 솔루션 기업으로 전환하려는 신호로 해석된다.

윈스테크넷은 2025년 상반기 매출 398억원을 기록했으며, 이 중 제품 매출이 35.5%, 유지관리·보안관제 서비스 매출이 42.9%를 차지해 하드웨어와 서비스의 균형 잡힌 구조를 유지했다. 특히 올해 1분기에는 보안 서비스 전문 자회사 시큐어캐스트를 신규 편입하고, 장비 생산 자회사 윈스시스템을 매각하며 사업 포트폴리오를 재편했다. 이를 통해 장비 중심의 수익 구조에서 벗어나 클라우드 및 서비스 중심으로 무게중심을 옮기는 전략적 전환을 추진 중이다. 현재 윈스테크넷은 공공·통신 분야의 안정적 수주를 기반으로 견조한 현금흐름을 확보하고 있다.

데이터·문서 보안군, 클라우드 전환과 AI가 새 수익 축이 되다

이니텍은 상반기 매출 155억원, 영업손실 16억원을 기록했다. 전자금융 보안, 인증 인프라, 통합인증(IDM) 등 핵심 솔루션 부문이 안정적인 수익을 견인했으며 공공기관과 금융권을 대상으로 한 전자서명, 인증 게이트웨이, 보안모듈 공급이 꾸준히 이어졌다. 특히 자체 인증 플랫폼 ‘INISAFE Auth’와 전자문서 보안 ‘INISAFE Doc’의 클라우드형 서비스 상용화를 추진하며, 기존 구축형 사업을 SaaS 기반으로 이전 중이다. 다만 프로젝트 단위 수주 비중이 여전히 높아 영업적자를 피하지는 못했다. 이니텍은 앞으로 글로벌 표준 인증과 보안 기술 개발을 지속하며 금융 시장뿐만 아니라 핀테크와 클라우드 서비스 전반에서 경쟁력을 강화할 계획이다.

▲사이버보안(데이터·문서 보안) 상장기업의 2023~2025 반기 매출액(단위: 원, 업체명: 가나다순) [자료: 시큐리티월드·보안뉴스]

파수는 매출 191억원, 영업손실 36억원을 기록했다. 대표 제품인 ‘Fasoo Enterprise DRM’, 협업 문서관리 솔루션 ‘Wrapsody eCo’, ‘ZeroTrust Data Security’ 등이 기업과 공공기관의 문서보안 수요를 견인하며 매출을 유지했다. 특히 AI 문서분석 엔진을 통한 자동 분류·권한관리 기술이 본격 상용화됐고, 미국과 일본 등 해외 공공 프로젝트 수주로 수출 기반을 확장했다. 또한, 생성형 AI 환경에서의 문서 유출을 사전 차단하기 위한 차세대 DRM 기술 개발도 병행 중이다. 아울러 파수는 데이터 보안 사업을 중심으로 지속적인 기술 확장과 시장 다변화를 추진하고 있다. 해외 데이터 보안 시장 확대를 위해 미국, 유럽 등지에서 리셀러 네트워크를 구축하고 있으며, 현지 법인에 독립적인 권한을 부여해 자율적 매출 확대를 추진 중이다.

파이오링크는 상반기 매출 267억원, 영업손실 15억원, 순이익 7억원을 기록했다. 전체 매출의 절반 이상이 ADC(Application Delivery Controller) 및 웹방화벽(WAF) 제품군에서 발생했으며, 클라우드 전환과 하이브리드 네트워크 관리 수요가 견조한 성장세를 유지했다. 올해 1분기 이후에는 클라우드 ADC SaaS 모델과 AI 기반 트래픽 이상탐지 기술을 출시해 하드웨어 중심 구조에서 구독형 관리 서비스(MSP) 중심으로 이동 중이다. 일시적 영업적자는 발생했지만, 부채비율 30% 이하의 안정적 재무구조를 유지하고 있다.

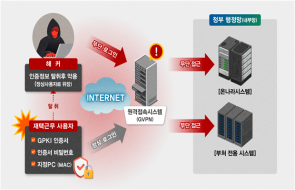

한싹은 상반기 매출 94억원, 영업손실 17억원을 기록했다. 주요 제품은 망간자료전송(망연계) 솔루션, 보안전자팩스, 통합관제, 패스워드 관리 등이며, 공공기관과 금융권의 망 분리 환경 보안 수요가 매출의 대부분을 차지한다. 지난 7월에는 종속회사 인콤정보통신을 통해 이트론의 가상화사업부를 인수하며 가상화 기반 보안 업무환경(VDI, VDIW) 시장에 진출했다. 또한, 상반기에 클라우드 기반 서비스형 보안 솔루션 ‘한싹보안게이트 3.0’을 출시해 관리형 보안 서비스(MSSP) 영역으로 사업을 확장했으며, 이는 기존의 장비 및 솔루션 납품 중심 매출 구조에서 서비스형, 플랫폼형 보안모델로 전환하려는 흐름으로 읽힌다.

AI·차세대 보안군, 기술 내재화와 SECaaS 전환이 실적을 갈랐다

2025년 상반기 AI·차세대 보안 기업들은 AI 기반 분석, 위협 인텔리전스, 데이터 중심 보안, SaaS 전환을 핵심 성장 동력으로 삼고 있다. 이 과정에서 기술 내재화와 반복 수익 구조 확보가 실적을 가르는 주요 변수로 작용했다.

▲사이버보안(AI·차세대 보안) 상장기업의 2023~2025 반기 매출액(단위: 원, 업체명: 가나다순) [자료: 시큐리티월드·보안뉴스]

모니터랩은 2025년 상반기 매출 72억원을 기록했다. 매출 구성은 제품 41.3%(웹방화벽, 보안웹게이트웨이 등), 유지보수 14.7%, 매니지드 8.7%, 클라우드 보안 34.2%, 임대 1.1%로, 제품 판매와 서비스 매출이 균형을 이루는 구조다. 회사는 AI 기반 애플리케이션 보안 제품군(AIWAF, AISWG, AISVA)을 중심으로 웹과 네트워크 트래픽을 동시에 보호하는 통합 보안 체계를 구축했다. 특히 자체 개발한 운영체제 ‘AIOS’와 프록시 엔진을 결합해 처리 효율을 높였으며, 이를 클라우드 환경에서도 동일하게 구현할 수 있도록 SaaS형 보안 서비스로 확장하고 있다. 또한, 보안 장비의 임대, 유지보수, 컨설팅을 포함한 매니지드 서비스를 병행해 단순 장비 납품에서 벗어나 반복 수익 기반의 서비스형 비즈니스로 전환을 가속화하고 있다.

샌즈랩은 매출 42억원, 영업손실 26억원으로, 주요 사업은 사이버 위협 인텔리전스(CT: Cyber Threat Intelligence) 플랫폼 운영이다. 다양한 경로에서 수집된 악성코드, 다크웹, SNS, 해커 포럼 등 비정형 데이터를 AI와 빅데이터 분석엔진으로 자동 분류 및 정제해 제공하는 게 핵심이다. 또한, 글로벌 보안기업 및 클라우드 사업자와 연동 가능한 샌즈랩 Threat Feed API, CTI 대시보드 구독 서비스를 운영하면서 반복형 구독 매출 비중을 높여가고 있다. 현재 전체 매출의 대부분은 국내 기관 고객에서 발생하지만, 일본과 동남아 시장 진출을 위한 협력 채널을 확보 중이다.

SGA솔루션즈는 매출 183억원, 영업손실 28억원에 달했다. 핵심 사업은 서버보안(Secure OS)을 기반으로 클라우드, 응용보안, 인증, 제로트러스트로 확장된 통합보안 플랫폼이지만, 최근 클라우드 보안 환경에 대응하기 위해 제로트러스트 기반 접근통제 시스템, 클라우드용 서버보안 솔루션 ‘Secure OS Cloud Edition’, AI 위협 탐지·분석 엔진 등을 개발해 차세대 보안 포트폴리오를 강화했다. 또한, 본사를 서울에서 의왕으로 이전하며 R&D 인프라를 확충하고 클라우드와 AI 대응형 제품 개발을 위한 기술 인력 재편을 완료했다.

이스트소프트는 매출 564억원을 기록했으며, 이 중 보안 소프트웨어 부문은 꾸준한 현금 창출원으로 작동하고 있다. 대표 제품인 ‘알약(ALYac)’과 ‘알툴즈(Altools)’는 개인용·기업용 통합 보안 및 유틸리티 솔루션으로, 공공·교육기관, 기업 고객을 중심으로 안정적인 유지보수 매출을 이어갔다. 자회사 이스트시큐리티를 통해 보안관제, 침해 대응 서비스를 운영하며 기업용 EDR(Endpoint Detection & Response), 이메일 보안, 악성코드 위협 인텔리전스 영역으로 사업을 확장 중이다. 최근에는 AI 분석 엔진을 활용한 악성 URL 탐지, 파일 샌드박스 분석, 보안관제 자동화(SoC) 프로젝트를 진행해 서비스형 보안(SECaaS) 전환을 가속화하고 있다.

통합 보안·플랫폼군, 관제 중심에서 AI 기반 통합 서비스로 진화

이글루코퍼레이션은 2025년 상반기 매출 492억원, 영업손실 2억원을 기록했다. 매출의 약 95%가 보안관제 서비스에서 발생했으며 솔루션 매출은 약 5%를 차지했다. 이는 전년 대비 서비스 비중이 더욱 확대된 결과로, 이글루코퍼레이션이 보안장비 납품보다는 지속 가능한 관제 및 운영형 수익 구조로 전환하고 있음을 보여준다. 또한, AI 보안운영 자동화(AIOps) 기술 고도화에 주력하고 있으며 머신러닝 기반 위협 스코어링과 플레이북 자동화 기능을 ‘AI-driven Open XDR 전략’에 통합했다. 이를 통해 공공기관과 금융권의 차세대 SOC 전환 프로젝트를 다수 수주했고 클라우드 보안관제 서비스 ‘SPiDER MDR’과 ‘SPiDER XDR’ 중심으로 구독형 매출 비중을 확대하고 있다.

▲사이버보안(통합 보안·플랫폼) 상장기업의 2023~2025 반기 매출액(단위: 원, 업체명: 가나다순) [자료: 시큐리티월드·보안뉴스]

지니언스의 매출은 207억원, 영업이익 11억원, 순이익 18억원으로, 3년 연속 흑자 흐름을 이어갔다. 전체 매출의 약 82%가 제품 매출로, 핵심인 네트워크 접근제어(NAC)와 통합 단말관리(UEM) 솔루션이 중심을 이뤘다. 특히 클라우드형 NAC와 SaaS 기반 단말보안 서비스가 중소·글로벌 기업 고객층으로 빠르게 확산되면서 수익 구조가 다변화됐다. 올해 상반기에는 ‘Genian ZTNA 6.0 SP1’이 공공 조달 등록 및 CC인증을 완료하며 제로트러스트 시장 진입이 본격화됐다.

한컴위드는 매출 346억원, 영업이익 25억원, 순이익 80억원을 기록하며 안정적인 수익성을 유지했다. 사업의 핵심은 PKI, 전자서명, 데이터 암호화, 통합 인증보안 등으로, 공공·금융·의료 분야에 집중돼 있다. 한컴위드는 2025년 들어 보안 기술의 축을 ‘AI 기반 인증보안’으로 확장하고 있다. 지난 10월에 발표한 숭실대학교 AI보안연구센터(AISRC)와 공동으로 개발한 AI 딥페이크 탐지·화자인증 통합 솔루션 ‘Hancom AISRC SPEEKEY’이 바로 그 일환이다. 이 외에도 한컴위드는 양자내성암호(PQC) 기술을 도입한 ‘xConnect v4.0’, 블록체인 기반 DID(탈중앙 신원인증) 플랫폼 ‘Hancom SLedger’ 등을 통해 차세대 인증 시장 진입을 본격화했다. 이를 통해 한컴위드는 ‘국가 인증 인프라 전문기업’에서 ‘AI 기반 통합 인증보안 기업’으로 체질을 확장하며 시장 내 기술 리더십을 강화하고 있다.

휴네시온은 상반기 매출 151억원, 영업이익 4억원, 순이익 2억원을 기록하며 역대 최대 매출을 달성했다. SKT 해킹, 예스24, SGI서울보증 랜섬웨어 공격 등 잇따른 보안 침해사고에 따라 수요가 늘어난 영향이다. 나아가 2025년 들어 휴네시온은 클라우드 전용 보안게이트 ‘Cloud i-oneNet’과 원격업무 환경용 VDI 전송제어 솔루션을 출시하며 관리형 보안서비스(MSSP) 영역으로 외연을 확장했다. 특히 클라우드 업무환경 확대에 대응해 기존 망연계 기술을 SaaS 형태로 변환, 기업의 내·외부 데이터 전송 통제와 접근제어를 통합 관리하는 구조를 구축 중이다. 또한 자체 사옥 이전과 R&D 중심 조직 개편을 통해 고정비 부담을 줄이는 등 운영 효율성 개선과 기술집약형 체질 전환에 속도를 내고 있다.

기술 중심의 시장, ‘비즈니스화’ 속도가 관건

2025년 상반기, 사이버보안 산업의 무게중심은 빠르게 이동하고 있다. 수년간 시장을 이끌어온 하드웨어 중심의 공급 구조는 이미 한계에 다다랐고, 그 자리를 ‘기술 내재화’와 ‘서비스형 수익 모델’이 대체하고 있다. 단순히 방화벽이나 백신, 암호화 솔루션을 납품하던 시대는 저물었다. 이제는 AI, 클라우드, SaaS, 그리고 양자내성암호(PQC)와 같은 신기술이 산업의 생태계를 새롭게 형성하고 있다. 기술을 얼마나 빠르게 구조화하고, 반복 가능한 서비스로 확장하느냐가 기업가치를 결정짓는 핵심 변수가 됐다.

국내 상장 보안기업들의 2025년 반기보고서 분석 결과는 이러한 변화를 분명히 보여준다. AI 분석, 클라우드 보안, 구독형 플랫폼 전환에 성공한 기업들은 안정적인 현금 흐름을 확보한 반면, 구축형 프로젝트에 머문 기업들은 외형을 유지했음에도 영업이익률 하락을 피하지 못했다. 기술의 변화가 곧 수익 구조의 변화로 이어지고 있는 것이다.

이처럼 2025년 상반기 사이버보안 산업의 흐름은 그 자체로 ‘변화의 증명’이었다. AI, 클라우드, SaaS, PQC 등 신기술의 확산은 더 이상 기업의 선택이 아니라 산업 구조의 기본 전제가 되었다. 기술과 서비스가 결합된 구조를 얼마나 빠르고 안정적으로 비즈니스 모델화하느냐가 앞으로의 핵심 과제가 될 것으로 보인다.

[강초희 기자(sw@boannews.com)]

<저작권자: 보안뉴스(www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>

.gif)

.jpg)

.jpg)