한국 기업의 베트남 스마트시티 진출 전략 “단기 수주 아닌 공동 기획자 돼야”

[보안뉴스 강초희 기자] 베트남은 급속한 도시화와 디지털 전환 흐름 속에서 스마트시티를 국가 전략 과제로 추진하고 있다. 베트남 정부는 2030년 비전을 포함한 ‘2018~2025년 지속가능한 스마트시티 개발 계획’을 수립했으며, 2025년까지 스마트시티 시범 도시 조성을 완료한 뒤 2030년까지 도시 간 연결망 구축을 목표로 하고 있다. 현재 베트남 하노이 서·북부 지역, 호치민 빈즈엉(Binh Duong) 등 베트남 전역에서 스마트시티 프로젝트가 활발히 추진 중이다. 이에 따라 교통·환경·행정 전 분야의 디지털 전환이 가속화되고 있다.

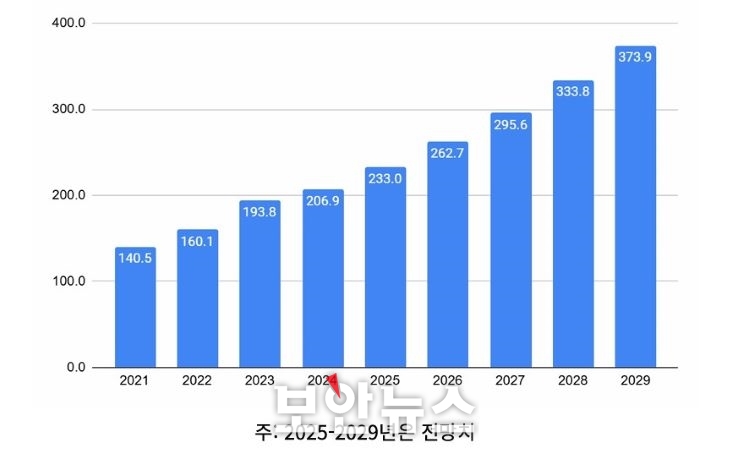

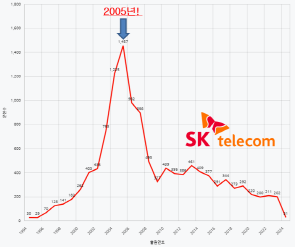

▲베트남 스마트시티 시장 성장 추이. 2025-2029년은 전망치다 [자료: KOTRA 호치민무역관 정리]

시장조사기관 Statista에 따르면, 베트남 스마트시티 시장 규모는 2021년 1억 4,050만달러에서 2024년 2억 690만달러로 약 47.5% 성장했다. 2025년부터 2029년까지 연평균 12.55%의 두 자릿수 성장률을 보이며 2029년에는 시장 규모가 약 3억 7,388만달러에 이를 것으로 전망된다.

베트남 스마트시티 시장의 매출은 주로 IoT 기반 하드웨어, 플랫폼, 셀룰러를 비롯한 연결 솔루션 그리고 유지보수 등 각종 서비스 영역으로 구성돼 있다. 예를 들어, 스마트 보안 카메라의 경우 전체 장비가 아닌 연결성을 제공하는 IoT 부품에서 발생한 수익만 시장 규모에 포함된다.

베트남 정부의 ‘2018~2025년 지속가능한 스마트시티 개발 계획’은 ICT를 활용해 도시의 행정 효율성과 경쟁력을 제고하고 자원의 효율적 사용과 시민의 생활 수준 향상을 도모하고 있다. 특히 베트남 4대 핵심 도시인 하노이, 호치민, 다낭, 껀터를 중심으로 스마트시티 네트워크를 2030년까지 구축하고 지역 간 연계 기반의 스마트시티 클리스터를 형성할 계획이다.

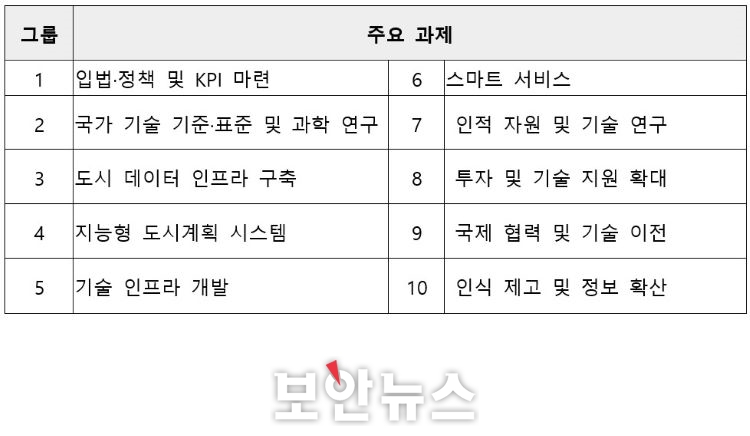

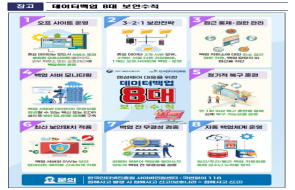

▲베트남 스마트시티 정책의 10대 주요 과제 요약 [자료: 베트남 법령정보 포털]

스마트시티 개발 목표를 실현하기 위해 베트남 정부는 10개 그룹으로 구분된 핵심 과제와 실행 전략을 제시하고 있다. 과제는 법적·제도적 기반 마련을 시작으로 인프라 확충, 첨단 기술 도입, 시민 서비스 확대, 국제 협력 등 다양한 분야를 포괄하며 통합적 접근 방식으로 추진 중이다.

베트남 스마트시티 주요 기술 및 트렌드

① 지능형 교통 시스템(ITS): 교통 인프라에 ICT를 접목해 효율적이고 안전한 도시 교통을 구현하는 베트남 스마트시티 전략의 핵심 기술 중 하나다. ITS는 도로, 차량, 신호 체계를 하나의 네트워크로 연결해 실시간 교통 데이터 수집·분석, 사고 예방, 교통 흐름 최적화 등을 가능하게 하며, 도시 행정의 효율성과 시민 이동 편의성 향상을 동시에 추구한다.

베트남 지자체에서 특히 선호하는 ITS 솔루션은 ‘교통정보 수집·분석’과 ‘속도·신호위반 탐지’다. 이 중에서도 도심 교차로 돌발상황 자동 감지(AIDS), 차종별 교통량 분석(VDS) 등은 교통 혼잡 해소와 정책 수립을 위한 기반 데이터 확보에 기여하고 있어 수요가 높다. 차량과 인프라 간 실시간 통신(V2X), AI 기반 번호판 인식(ANPR), 돌발상황 자동 감지(AIDS), 대중교통 실시간 추적(APTS) 등이 하노이와 호치민에 도입돼 있다.

② SCADA 시스템: 전력, 급수, 교통, 산업 설비 등 도시 내 주요 인프라를 원격에서 실시간 모니터링·제어할 수 있게 해주는 핵심 기술이다. 베트남에서는 스마트시티 전략의 일환으로 SCADA의 역할이 점차 확대되고 있으며, 기존 산업 자동화 중심에서 도시 전반의 에너지·수도 관리, 공공 인프라 운영 효율화로 그 활용 범위가 넓어지고 있다. 특히 전력망 현대화를 중심으로 SCADA 도입을 적극 추진 중으로 무인 변전소, 스마트 수처리 시스템, 에너지 배분 최적화 등 다양한 분야에 활용 중이다. 이를 통해 운영비 절감, 고장 대응 시간 단축, 안전성 향상 등의 효과를 기대하고 있다.

향후 SCADA 기술은 스마트 에너지 및 환경 관리 시스템과의 융합을 통해 베트남 도시들이 지능적이고 지속가능한 방식으로 성장할 수 있도록 지원하는 핵심 인프라로 자리 잡을 전망이다. 대표적인 도입 사례로는 베트남 전력공사(EVN)의 110kV 변전소와 DatTech 등 민간 기업의 공정 자동화 등이 있다.

③ 전자정부(e-Government): 베트남은 중앙정부뿐만 아니라 지방정부 차원에서도 디지털 전환을 적극 추진하고 있으며, 이를 통해 교통, 환경, 에너지, 복지 등 다양한 분야에 스마트 기술을 통합한 디지털 플랫폼 구축에 속도를 내고 있다. 특히 전자정부는 도시 행정의 효율성과 투명성 제고, 시민 참여 확대를 통해 스마트시티 구현의 핵심 기반으로 작용하고 있다. 전자정부는 데이터 기반 거버넌스를 실현하고, 향후 국가 디지털 전략과의 연계를 통해 스마트시티 발전의 핵심 동력으로 자리 잡을 전망이다.

베트남 주요 스마트시티 프로젝트

하노이 북부 스마트시티 프로젝트: 하노이 북부 녓떤 노이바이(Nhat Tan Noi Bai) 지역에서 추진 중인 스마트시티 프로젝트로 베트남 정부와 일본 스미토모 그룹, 베트남 BRG그룹이 공동 개발하는 약 42억달러 규모의 대형 사업이다. 이 지역은 하노이 중심부와 노이바이 국제공항을 연결하는 전략적 요충지이며, 약 270헥타르(ha) 부지에 스마트 교통 시스템, 친환경 에너지 인프라, 디지털 행정 시스템, 스마트 주거지 등이 들어설 예정이다. 2032년 완공을 목표로 단계적 개발이 진행 중이다.

▲하노이 북부 스마트시티 조감도 [자료: BRG그룹]

빈홈 스마트시티: 하노이 서부에 조성된 빈홈 스마트시티는 빈그룹(Vingroup)이 주도하는 민간 주도형 스마트시티 프로젝트로, 약 280헥타르(ha) 규모의 대규모 복합 주거 단지다. 이곳에는 스마트 주차 시스템, 얼굴 인식 기반 보안 시스템, 스마트 홈, 헬스케어 센터, AI 기반 관제 시스템 등이 도입돼 일상생활 전반에 첨단 기술이 자연스럽게 융합된다. 또한, 빈패스트(VinFast)가 생산한 전기버스 VinBus를 운행해 친환경 교통수단을 실현하고 있다.

▲하노이 빈홈 스마트시티 예정지 지도 [자료: 빈홈]

빈즈엉 스마트시티: 남부 베트남의 공업 중심지인 빈즈엉은 2016년부터 ‘트리플 헬릭스(정부-기업-대학)’ 모델을 기반으로 스마트시티 개발을 추진해왔다. 빈즈엉은 세계 스마트시티 연합(WCSM)의 정식 회원으로 국제 기준에 부합하는 도시 혁신을 목표로 ICT 기반 행정, 스마트 산업단지, 스타트업 생태계 구축 등에 주력하고 있다. 또한, 글로벌 제조기업들이 다수 입주한 산업 거점으로 산업구조 고도화와 기술 혁신을 병행하는 방식으로 스마트시티를 발전시키고 있다. 특히 지속가능한 도시 경영과 지역 경제 활성화를 동시에 추구하는 전략적 접근이 큰 특징이다.

▲빈즈엉 스마트시티 조감도 [자료: 세계 인텔리전트 커뮤니티 포럼(ICF)]

한국 기업 진출 현황

한국과 베트남은 스마트시티 분야에서 기술 교류를 넘어 정책 및 제도와 연계된 전략적 협력을 강화해 나가고 있다. 특히 도시성장파트너십 프로그램(UGPP)을 통해 공동 프로젝트와 장기적 협력 기반이 구축되면서 한국 기업의 기술뿐 아니라 디지털 행정, 도시 거버넌스 관련 역량까지 진출 기반이 넓어지고 있다. 이러한 협력은 양국의 공동 이익을 실현하는 도시 혁신 모델로 점차 자리매김하고 있다.

KOTRA 호치민무역관은 “단기 수주 중심의 공급자 관점에서 벗어나야 한다”라며 “문제 해결형 기술·서비스 제공자이자 공동 기획자로서의 전략적 위치 선점이 중요하다”고 강조한다.

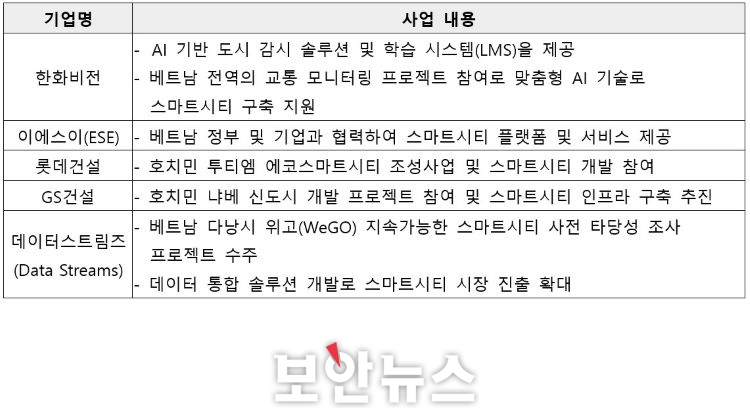

▲베트남 스마트시티 진출 한국 기업 동향 [자료: KOTRA 호치민무역관 정리]

시사점

베트남은 스마트시티를 국가 전략 과제로 삼고 도시 전반에 걸쳐 ICT·IoT 기반의 디지털 전환을 가속화하고 있다. 이러한 정책적 추진력은 행정·교통·에너지·환경 등 도시 운영체계 전반의 재편을 의미한다. 특히 ‘2018~2025년 지속가능한 스마트시티 개발 계획’에 따라 로드맵 기반의 구조적 투자와 제도 정비가 동반되고 있어 정책 일관성과 수요 예측 가능성이 높은 시장으로 평가된다.

한국 기업이 베트남 스마트시티 시장에 진출할 때 주의해야 할 사항은 다음과 같다. 첫째, 베트남은 도시 간 스마트시티 추진 속도와 역량에 차이가 크다. 그렇기 때문에 각 도시에 맞는 단계별, 과제별 전략 수립이 필수다.

둘째, 베트남 정부가 강조하는 디지털 행정 시스템, 시민 참여 기반 서비스 등은 기술력뿐 아니라 제도 설계 및 파트너십 운영 경험이 중요한 차별화 요소가 된다. 이에 따라 솔루션 공급을 넘어 스마트 거버넌스 설계, 데이터 통합 운영, 지속가능한 모델 구축 역량을 종합적으로 제시할 수 있어야 한다.

베트남 스마트시티 관계자는 “베트남 스마트시티는 기술과 제도가 함께 움직이는 구조로 진화하고 있다”라며 “단순 기술 수출보다는 정책 방향에 부합하는 전략적 접근이 중요하다”고 조언했다.

[강초희 기자(sw@boannews.com)]

<저작권자: 보안뉴스(www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>

.gif)

.jpg)

.jpg)