지난 2006년 중국 광둥성 선전시서 설립된 DJI 정식명칭은 선전대강창신과기유한공사(深圳大疆创新科技有限公司). 우리가 흔히 부르는 영문명 DJI는 대강(大疆), 즉 ‘광활한 영토’를 의미하는 중국어 ‘따지앙’(Da Jiang)과 ‘이노베이션’(Innovation)을 뜻하는 창신(创新)의 줄임말인 셈이다.

특허를 보다, 전략을 읽다

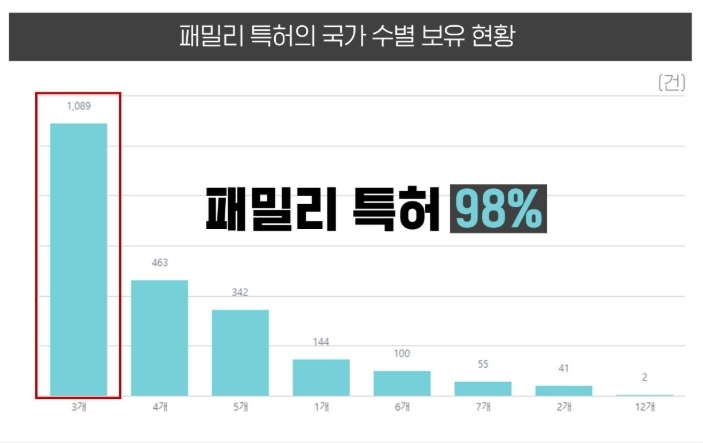

2025년 7월말 현재 총 2236건의 미국 특허를 보유하고 있는 DJI는, ‘세계를 무대로 혁신을 펼치는 기업’이란 사명답게, 전체 보유 US특허의 98%를 패밀리, 즉 미국외 지역 해외특허로 갖고 있다. 이 가운데 3개국에 출원한 특허가 총 1089건으로 가장 많다. 최고 12개국까지 출원돼있는 특허도 2건 있다.

[자료: IP전략연구소·윈텔립스]

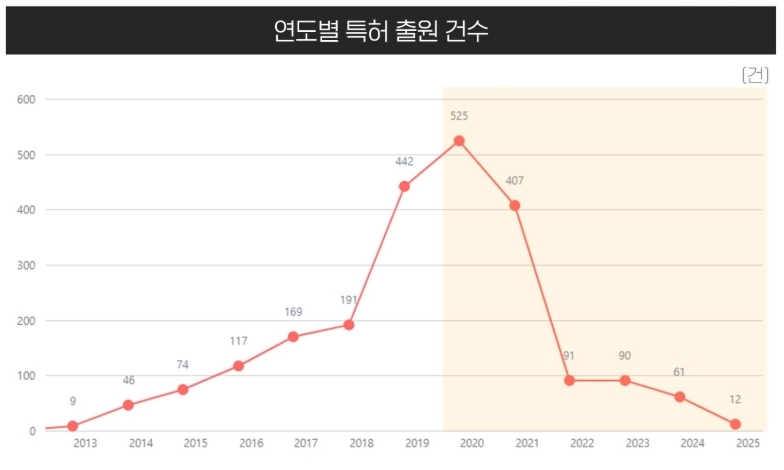

재밌는 건, DJI 특허의 출원 추이다. 설립 이후 줄곧 우상향을 그리던 출원 기세는, 지난 2020년 525건을 정점으로 급격한 하락세를 보인다. 최근 1~2년은 미공개 구간이란 점을 감안하더라도, 그 기세가 한 풀 꺾였단 걸 부인하긴 어렵다.

이같은 현상은, 앞서 본 패밀리 특허 보유 추이와도 그 궤를 같이 한다. 이젠 기술개발 보단, 해외시장 진출 등 ‘글로벌 마케팅’에 주력하겠단 DJI의 전략 포인트와 그 의지가 읽히는 대목이다.

[자료: IP전략연구소·윈텔립스]

양에서 질로, 중국에서 세계로

그렇다면, DJI 보유특허의 ‘질’은 어떨까? 이를 평가하는 가장 강력한 객관적 지표중 하나인 ‘심사관 피인용수’를 따져봤다. 그 결과, 앞서 확인한 양적 급감세와 달리, 700~800건의 피인용 건수를 꾸준히 기록중이었다.

[자료: IP전략연구소·패이턴트피아]

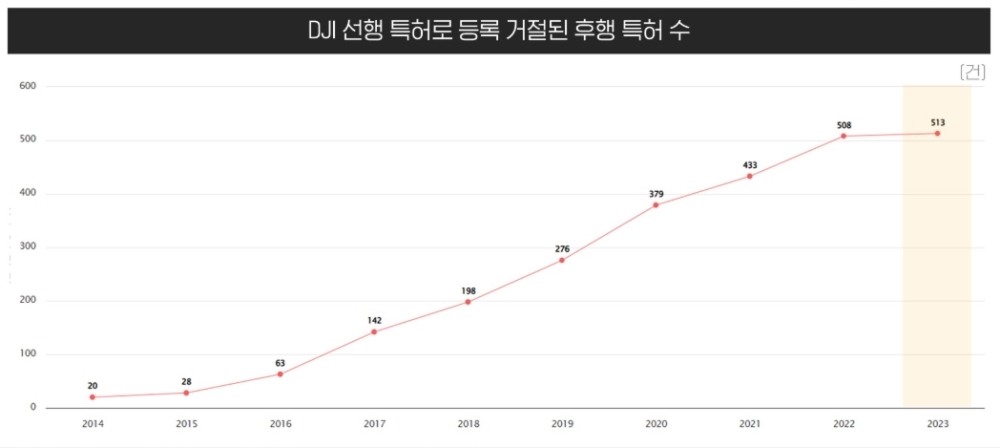

이처럼, 미 특허청 심사관들이 많이 들여다 보는 만큼, DJI 특허 때문에 심사에서 탈락, 즉 ‘거절결정’되는 특허도 비례해서 느는 추세다. 지난 2023년 한 해에만 DJI 특허가 선행 출원돼있어, 미 특허청 심사를 통과 못한 후행 특허가 총 513건에 달할 정도다.

DJI 특허를 참고·인용하는 건 심사관들만이 아니다. 타 경쟁사들도 앞서 출원된 DJI 특허를 살펴본 뒤 이를 피해, 이른바 ‘회피설계’를 하게 된다. 그래서 거들떠봤다. 어느 업체들이 DJI 특허를 컨닝하는지를. 아마존이 119건으로 가장 많이 인용했다. 삼성전자도 117건 챙겨봤다. 고프로는 102건을 참고했다. 49건을 인용한 현대자동차도 눈에 띈다. 특허 인용·피인용 관계를 짚다보면, 각사간 기술적 종속 관계 등을 어림할 수 있다.

[자료: IP전략연구소·패이턴트피아]

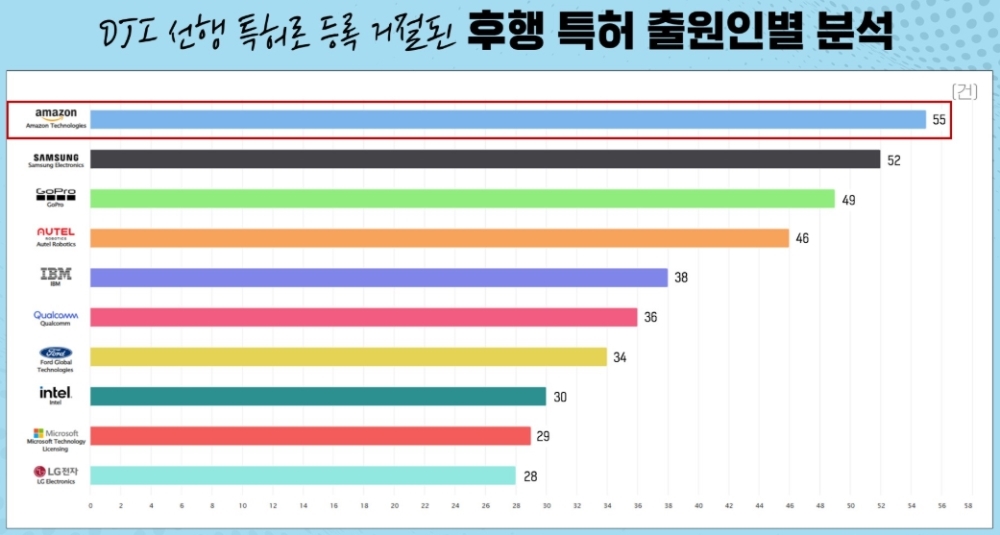

나름 피한다고 했겠지만, 그렇다고 DJI의 촘촘한 IP그물망을 모두 비껴갈 순 없다. DJI가 거절시킨 후행 특허를 출원인별로 분석해봤다. 역시 아마존이 55건으로 가장 많았다. 그 뒤를 52건으로 삼성전자가 이었다. LG전자도 28건의 특허가 DJI 때문에 미 특허청 문턱을 넘지 못했다.

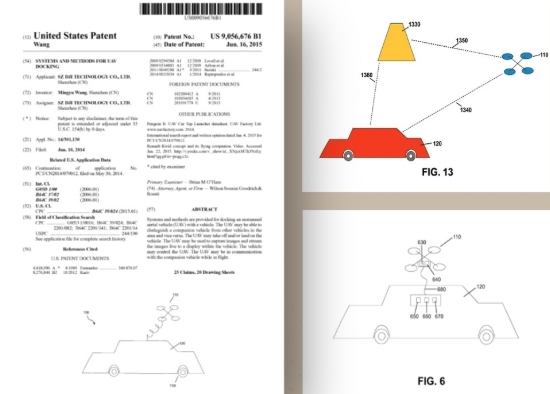

DJI의 US특허 하나 보자. ‘무인항공기(UAV) 도킹용 시스템과 방법’이라는 특허다. 이 기술은 드론이 차량과의 통신을 유지하면서도, 각종 장애물을 피해가며 이동중인 차량에 착륙 또는 이 차량에서 이륙시킬 수 있도록 한다.

[자료: IP전략연구소·USPTO]

10년전 출원된 이 특허는 그동안 무려 70건의 후행특허를 무력화시켜, DJI 보유 특허중 가장 독종으로 꼽힌다. 특허권 만료까지 10년은 족히 더 남았다. 앞으로도 수많은 경쟁사들에게 경계 대상 1호로 지목될 전망이다.

이번 DJI의 IP포트폴리오 분석에서, 또 한가지 시선을 집중시킨 게 있다. 공보상 필드값 제72번, 즉 발명자란에 ‘Min Kim’이란 한국인 이름이 들어간 디자인 특허가 40건 검출된 것이다.

확인 결과, 김민씨는 서울과기대 공업디자인과 졸업 직후, 에이플럼의 시니어 디자이너를 거쳐, 지난 2013년부터 DJI에서 디자인 디렉터로 일하고 있었다. 이게 정말 중국산 맞나 싶게 세련된 외관을 뽑내던 DJI의 제품 라인업, 다 이유가 있던 셈이다.

다급해진 건 트럼프...행정명령 발동

앞서 DJI의 전세계 드론시장 점유율을 70%라고 했다. 하지만 이를 미국시장으로 좁혀 보면, 그 수치는 90%까지 올라간다. 상황이 이렇자, 지난 6월 트럼프 미 대통령은 행정명령을 통해, DJI 드론의 미국내 조달과 운영을 금지하고 나섰다. 하지만 미 공·해군마저 백도어 우려에도 불구, DJI를 애용중인 게 현실이다. 트럼프의 영이 얼마나 설 수 있을지 의문인 이유다.

[유경동 보안뉴스 IP전략연구소장(kdong@boannews.com)]

<저작권자: 보안뉴스(www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>

.gif)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)